Keine Patientenverfügung wer entscheidet: Beispiele, Vorgehen & §§ Rechtsprechung

Eine Patientenverfügung ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme, um im Falle einer schweren Erkrankung oder Unfall selbstbestimmt über medizinische Maßnahmen entscheiden zu können.

Doch was passiert, wenn keine Verfügung vorliegt? Wer trifft dann die Entscheidungen und nach welchen Kriterien? In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wer ohne Patientenverfügung entscheidet und welche rechtlichen Grundlagen und Regelungen dabei zu beachten sind.

Wir betrachten die Rolle des Betreuers und die Einflussmöglichkeiten der Familie sowie die Grenzen der Entscheidungsbefugnis. Lassen Sie uns gemeinsam in die Materie eintauchen und die komplexen Zusammenhänge der Entscheidungsfindung im medizinischen Kontext erforschen.

Wer entscheidet wenn keine Patientenverfügung vorliegt: Können Angehörige ohne Patientenverfügung entscheiden?

In Deutschland steht das Selbstbestimmungsrecht des Patienten im Mittelpunkt des Medizinrechts (§ 630d BGB). Jeder Mensch hat das Recht, über medizinische Behandlungen selbst zu entscheiden – auch dann, wenn er dies nicht mehr aktiv äußern kann, etwa infolge eines Unfalls oder im Koma.

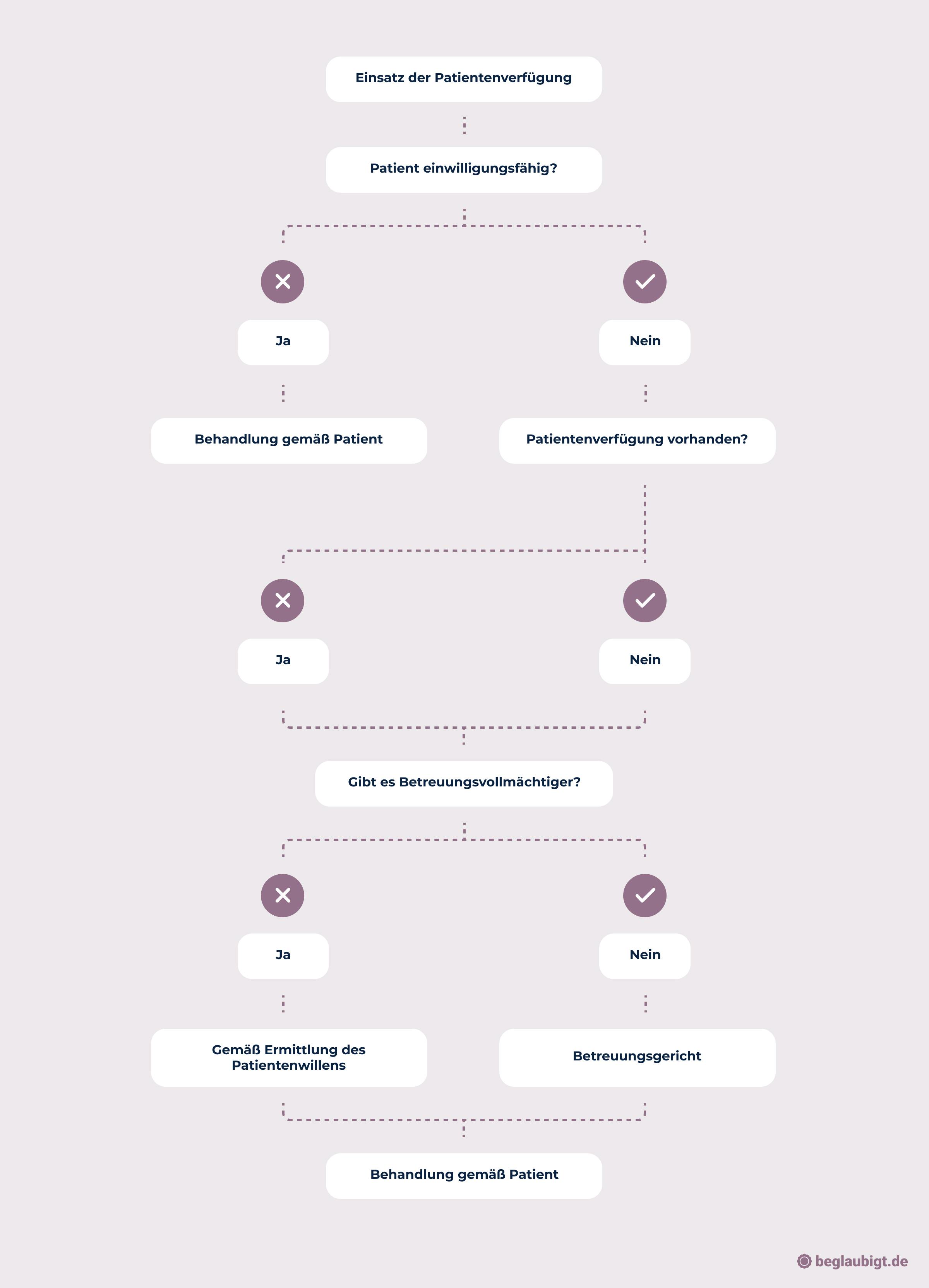

Doch was passiert, wenn keine Patientenverfügung vorliegt und der Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist?

Viele gehen fälschlicherweise davon aus, dass in einem solchen Fall automatisch die nächsten Angehörigen – wie Ehepartner oder Kinder – befugt sind, Entscheidungen zu treffen. Das ist rechtlich nicht korrekt: Ohne Vorsorgevollmacht oder gerichtliche Bestellung dürfen Angehörige nicht eigenständig über medizinische Maßnahmen entscheiden.

Stattdessen ist eine Einzelfallprüfung erforderlich. Je nach Situation kommt ein gesetzlich bestellter Betreuer, ein Bevollmächtigter oder – bei schwerwiegenden medizinischen Eingriffen – sogar das Betreuungsgericht zum Einsatz. Letzteres prüft dann, was dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht.

Die Rechtsprechung hat diese Grundsätze mehrfach bestätigt, u. a. durch wegweisende Urteile des Bundesverfassungsgerichts (2017) und des Bundesgerichtshofs (2018). Diese Entscheidungen stellen klar: Ohne schriftliche Verfügung oder Vollmacht ist eine medizinische Entscheidung durch Angehörige nicht automatisch zulässig.

Empfehlung: Wer verhindern möchte, dass im Ernstfall ein Gericht über medizinische Maßnahmen entscheidet, sollte frühzeitig eine rechtssichere Patientenverfügung erstellen und idealerweise mit einer Vorsorgevollmacht kombinieren.

Wer entscheidet über lebenserhaltende Maßnahmen?

Wenn weder eine Patientenverfügung noch eine Vorsorgevollmacht vorhanden ist und der Patient selbst nicht mehr entscheidungsfähig ist, obliegt es in der Regel den Angehörigen oder einem gesetzlich bestellten Betreuer, über die medizinischen Maßnahmen zu entscheiden. Dabei steht immer der Wille des Patienten im Vordergrund.

Um den mutmaßlichen Willen des Patienten herauszufinden, ist es essentiell, sich auf vorige Äußerungen, Verhaltensweisen, die allgemeine Lebenssituation und die Wertvorstellungen des Betroffenen zu stützen. Diese Indikatoren helfen, den Patientenwillen auch in seiner Abwesenheit bestmöglich zu vertreten.

Allerdings können in komplexen Situationen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Angehörigen oder dem Betreuer entstehen, wenn es um die Deutung des Patientenwillens geht. In solchen Fällen steht das Betreuungsgericht als neutrale Instanz zur Verfügung, um eine Entscheidung im besten Interesse des Patienten zu treffen. Hierbei kann das Gericht auch externe Gutachter konsultieren, um eine umfassende Einschätzung des mutmaßlichen Willens zu erhalten.

Besonders bei lebenserhaltenden Maßnahmen ist eine sorgfältige Abwägung erforderlich. Es müssen nicht nur die medizinischen Perspektiven, wie die Aussicht auf Heilung oder Linderung, in Betracht gezogen werden, sondern auch die potenziellen Risiken und Belastungen der geplanten Interventionen. Letztlich muss hinterfragt werden, ob der Patient in einer ähnlichen Situation die vorgeschlagenen Maßnahmen gewünscht hätte.

Um solche komplizierten und emotional belastenden Situationen zu vermeiden, ist es ratsam, sich frühzeitig mit dem Thema Patientenverfügung zu befassen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Was passiert im Krankenhaus ohne Patientenverfügung?

Liegt im Krankenhaus keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht vor und ist der Patient nicht mehr entscheidungsfähig – etwa nach einem Unfall oder Schlaganfall – kommt es auf die Umstände an:

In der Regel werden Angehörige oder ein gesetzlicher Betreuer hinzugezogen, um über medizinische Maßnahmen zu entscheiden. Doch wenn keine Angehörigen ermittelt werden können oder sie nicht erreichbar sind, müssen die Ärzte eigenverantwortlich handeln.

In solchen Notfällen sind die Ärzte verpflichtet, zunächst alle medizinisch notwendigen Maßnahmen zu ergreifen – z. B. Beatmung, Reanimation oder intensivmedizinische Versorgung –, um das Leben des Patienten zu erhalten. Diese Pflicht gilt so lange, bis eine rechtsverbindliche Entscheidung getroffen werden kann.

Wichtig ist: Auch in dieser Phase muss der mutmaßliche Wille des Patienten berücksichtigt werden. Eine ärztliche Behandlung darf nicht gegen die vermuteten Wünsche des Patienten erfolgen.

Daher ist es dringend zu empfehlen, frühzeitig eine Patientenverfügung zu erstellen und diese regelmäßig zu überprüfen. Nur so lassen sich Konflikte im Krankenhaus vermeiden und sicherstellen, dass medizinische Entscheidungen im Sinne des Patienten getroffen werden.

Was sagt die Rechtssprechung dazu?

Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch in mehreren Entscheidungen die Bedeutung der Patientenautonomie betont und klargestellt, dass jeder Mensch das Recht hat, über seine medizinische Behandlung selbst zu entscheiden.

Insbesondere hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 17. Juni 2010 (Az.: 2 BvR 882/09) die Bedeutung von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten für die Selbstbestimmung des Patienten betont.

Daraus ergibt sich, dass die Ärzte und das Krankenhaus im Fall einer fehlenden Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht dazu verpflichtet sind, die Selbstbestimmung des Patienten zu berücksichtigen und im Zweifel den mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln. Im Zweifelsfall kann auch das Betreuungsgericht hinzugezogen werden, um eine Entscheidung zu treffen.

Ein bedeutendes Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 25. September 2024 (Az.: XII ZB 327/24) betont, dass eine wirksame Patientenverfügung auch bei einer gegenwärtigen schwerwiegenden Gefahr für die Gesundheit anderer Personen zu beachten ist. Dies unterstreicht die rechtliche Verbindlichkeit solcher Verfügungen selbst in komplexen Situationen.

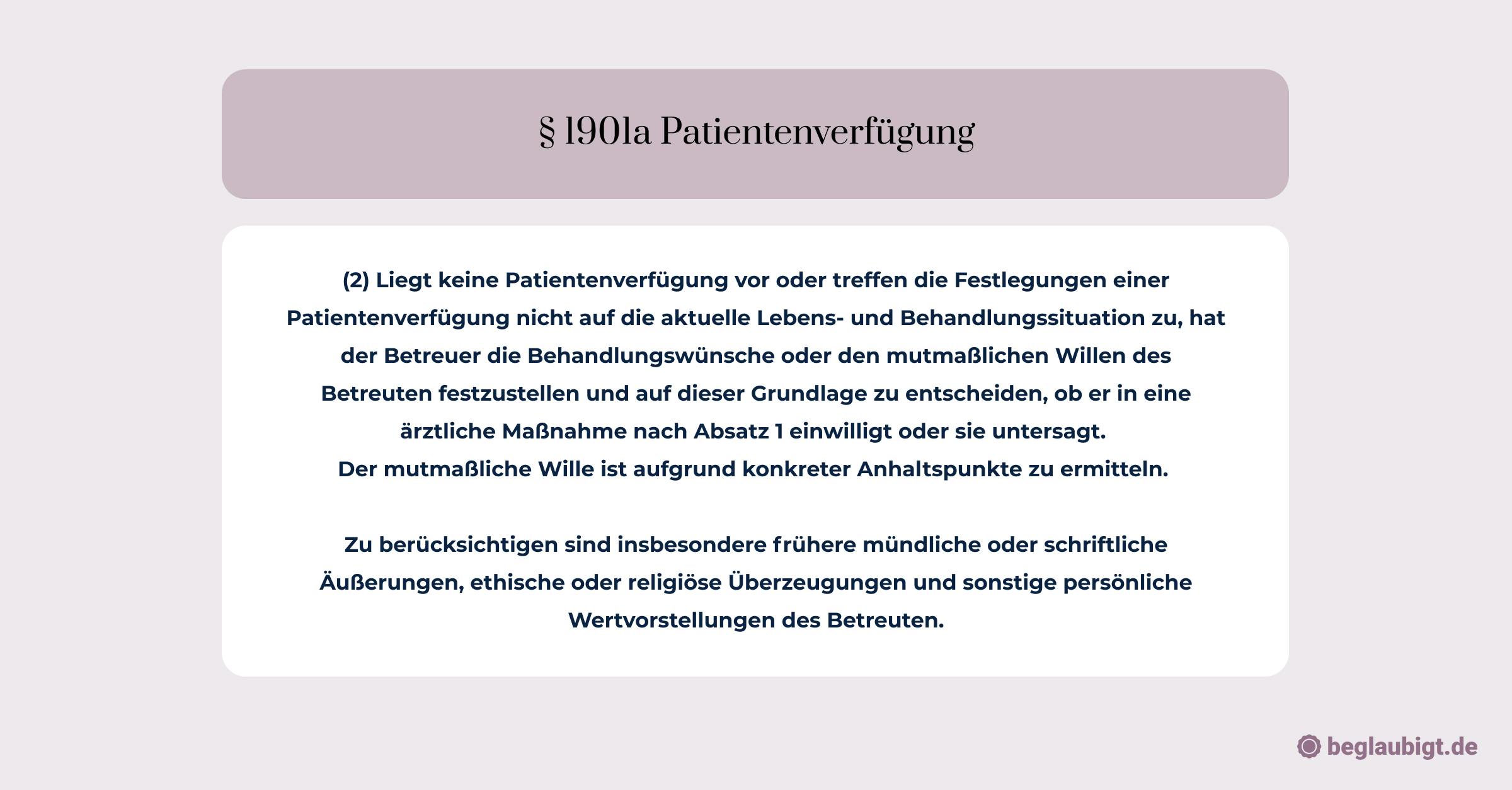

Gibt es gesetzliche Regelungen, die eine Entscheidungsbefugnis regeln?

Die Entscheidungsbefugnis, insbesondere in medizinischen Angelegenheiten, ist in Deutschland durch klare rechtliche Bestimmungen geregelt. Diese Regelungen dienen dazu, die Rechte und das Wohl von Personen zu schützen, die aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln.

Rechtliche Grundlagen:

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): Die maßgeblichen Vorschriften finden sich in den §§ 1901a bis 1905 BGB. Hier wird unter anderem geregelt

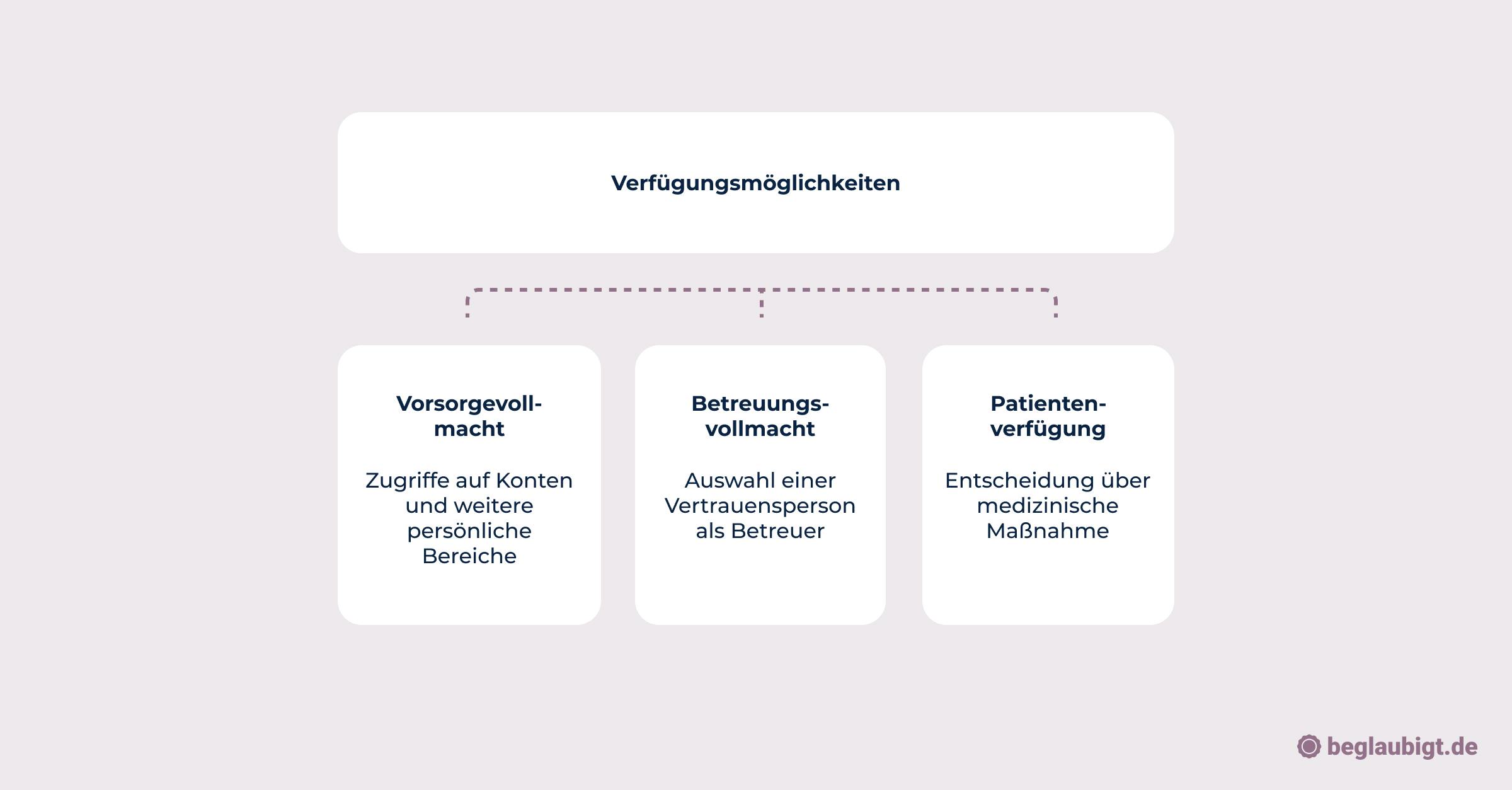

- Patientenverfügung: Wenn eine Patientenverfügung existiert, hat sie Vorrang vor anderen Entscheidungen. Hierin legt eine Person im Voraus fest, welche medizinischen Maßnahmen sie in bestimmten Situationen wünscht oder ablehnt.

- Rechtliche Betreuung: Ist keine Patientenverfügung vorhanden und der Betroffene nicht entscheidungsfähig, so übernimmt der rechtliche Betreuer diese Funktion. Der Betreuer entscheidet basierend auf dem mutmaßlichen Willen des Betroffenen.

- Bevollmächtigte Angehörige: Ist kein rechtlicher Betreuer vorhanden oder bestellt, tritt in vielen Fällen ein Familienmitglied oder ein enger Angehöriger in diese Rolle. Dieser handelt stets im besten Interesse des Betroffenen.

- Einschaltung des Betreuungsgerichts: Findet sich kein geeigneter Bevollmächtigter und ist auch kein rechtlicher Betreuer vorhanden, hat das Betreuungsgericht die Aufgabe, einen geeigneten Betreuer zu bestellen. Hierbei kann es sich sowohl um Privatpersonen als auch um Berufsbetreuer handeln.

In Anbetracht dieser Regelungen ist es von immenser Bedeutung, sich frühzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen, um in Notsituationen rasch und im Sinne des Betroffenen handeln zu können. Eine Patientenverfügung kann hierbei wesentliche Klarheit schaffen und Angehörige sowie Betreuer in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen.

Laut dem Sozialbericht 2024 der Bundeszentrale für politische Bildung besitzen 45 % der Menschen in Deutschland eine Patientenverfügung, 41 % eine Vorsorgevollmacht und 29 % eine Betreuungsverfügung. Bemerkenswert ist, dass rund 50 % der Bevölkerung keines dieser Vorsorgedokumente erstellt haben. Insbesondere ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen verfügen häufiger über eine Patientenverfügung

Vertiefend: Die Unterschiede zwischen Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung werden im Artikel „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung: Was ist der Unterschied?“ ausführlich erläutert.

Wer entscheidet für mich wenn ich im Koma liegt?

Wenn eine Person infolge eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung im Koma liegt und keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht vorliegt, stellt sich die Frage: Wer entscheidet jetzt über medizinische Maßnahmen?

In solchen Fällen greift in Deutschland das Betreuungsrecht (§§ 1896 ff. BGB). Dieses sieht vor, dass ein gerichtlich bestellter Betreuer eingesetzt wird, der stellvertretend die notwendigen Entscheidungen trifft. Meist wird eine nahestehende Person – wie ein Angehöriger – vorgeschlagen, sofern keine Vorsorgevollmacht vorhanden ist.

Der gesetzliche Betreuer muss bei medizinischen Fragen stets den mutmaßlichen Willen des Patienten berücksichtigen. Dazu zählen frühere Äußerungen, persönliche Wertvorstellungen oder gelebte Überzeugungen. Die behandelnden Ärzte werden eng eingebunden – insbesondere bei schwerwiegenden Eingriffen oder lebenserhaltenden Maßnahmen.

Kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen Angehörigen oder besteht Zweifel an der Entscheidung des Betreuers, kann das Betreuungsgericht eingeschaltet werden. Dieses prüft die Sachlage und entscheidet im Sinne des Patienten.

5 Rechtssprechungen, wo keine Patientenverfügung vorlag

- Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 06.07.2016 (Az.: XII ZB 61/16): In diesem Fall musste der BGH entscheiden, ob eine Patientin, die sich nicht mehr äußern konnte und keine Patientenverfügung hinterlassen hatte, künstlich ernährt werden durfte. Es wurde entschieden, dass die Nahrungszufuhr eingestellt werden durfte, da die Patientin bereits mehrere Wochen ohne Nahrung und Wasser überlebt hatte und eine Verbesserung ihres Zustands nicht zu erwarten war.

- Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 06.02.2020 (Az.: 2 BvR 2347/15): In diesem Fall ging es um die Frage, ob ein Betreuer die Genehmigung zur Unterbringung in einem Pflegeheim ohne Zustimmung des Betroffenen erteilen durfte. Das Gericht entschied, dass eine solche Unterbringung ohne Einwilligung des Betroffenen möglich sei, wenn diese aufgrund von krankheitsbedingter Einwilligungsunfähigkeit notwendig ist und es keine milderen Mittel gibt.

- Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 12.09.2017 (Az.: 3 W 98/17): In diesem Fall musste das OLG Hamm entscheiden, ob eine Mutter die Entscheidung über eine lebenserhaltende Maßnahme für ihre minderjährige Tochter treffen durfte. Die Tochter war in einen Verkehrsunfall verwickelt und lag im Koma. Das Gericht entschied, dass die Mutter die Entscheidung treffen durfte, da die Tochter nicht in der Lage war, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen.

- Beschluss des Oberlandesgerichts München vom 23.11.2018 (Az.: 31 Wx 286/18): In diesem Fall musste das OLG München entscheiden, ob ein Ehemann die Entscheidung über eine lebenserhaltende Maßnahme für seine Frau treffen durfte, die im Wachkoma lag. Das Gericht entschied, dass der Ehemann die Entscheidung treffen durfte, da er engste Angehörige war und die Entscheidung im besten Interesse der Patientin lag.

- Urteil des Bundesgerichtshofs vom 17.03.2010 (Az.: XII ZB 61/06): In diesem Fall musste der BGH entscheiden, ob ein Betreuer die Genehmigung zur Unterbringung des Betroffenen in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung ohne Einwilligung des Betroffenen erteilen durfte. Das Gericht entschied, dass eine solche Unterbringung nur bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung des Betroffenen zulässig sei.

Zusammengefasst: Wer entscheidet über lebensverlängernde Maßnahmen ohne Patientenverfügung?

Ohne Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht und wenn der Patient selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, müssen in der Regel die Angehörigen oder der Betreuer entscheiden, welche medizinischen Maßnahmen eingeleitet oder abgebrochen werden sollen.

Die Entscheidungskompetenz folgt dabei der gesetzlichen Erbfolge. Wenn also der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner vorhanden ist, so hat dieser das Recht zu entscheiden. Sind keine Ehepartner oder Lebenspartner vorhanden, so gehen die Entscheidungsbefugnisse auf die Kinder oder Eltern des Patienten über.

Gibt es auch keine Kinder oder Eltern, so können Geschwister oder sonstige Verwandte zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.

Sollte kein Verwandter oder nahestehende Person zu ermitteln sein oder diese keine Entscheidung treffen wollen oder können, wird das Betreuungsgericht eingeschaltet.

Das Betreuungsgericht bestellt dann einen Betreuer, der die Entscheidungsbefugnisse wahrnimmt und im Zweifelsfall den mutmaßlichen Willen des Patienten ermittelt. Hierbei sieht man wie wichtig eine Patientenverfügung ist, welche auch nur mit geringen Kosten verbunden ist (Weiterführend: Was kostet eine Patientenverfügung).

Welche Schritte sind einzuleiten, wenn keine Patientenverfügung in einem Notfall vorliegt?

Wenn keine Patientenverfügung vorliegt und ein Notfall eintritt, müssen in der Regel schnell Entscheidungen getroffen werden, um die bestmögliche Versorgung des Patienten sicherzustellen. In einem solchen Fall sollten die folgenden Schritte eingeleitet werden:

- Kontaktaufnahme mit Angehörigen oder Betreuern: Wenn der Patient nicht in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen, sollten Angehörige oder der Betreuer umgehend informiert werden, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen.

- Ermittlung des mutmaßlichen Willens: Wenn keine Angehörigen oder Betreuer vorhanden sind oder diese nicht erreichbar sind, müssen die behandelnden Ärzte den mutmaßlichen Willen des Patienten ermitteln. Hierbei sollten die persönlichen Umstände des Patienten sowie frühere Äußerungen des Patienten berücksichtigt werden.

- Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung: Wenn es Unsicherheiten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen den behandelnden Ärzten oder den Angehörigen gibt, kann eine ärztliche Zweitmeinung eingeholt werden.

- Hinzuziehung eines Betreuungsgerichts: Wenn keine Angehörigen oder Betreuer vorhanden sind und der mutmaßliche Wille des Patienten nicht ermittelt werden kann, kann das Betreuungsgericht eingeschaltet werden. Das Betreuungsgericht bestellt dann einen Betreuer, der die Entscheidungsbefugnisse wahrnimmt und im Zweifelsfall den mutmaßlichen Willen des Patienten ermittelt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass in einem Notfall in der Regel schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, um eine bestmögliche Versorgung des Patienten sicherzustellen. Daher sollte jeder Mensch frühzeitig eine Patientenverfügung erstellen und auch Angehörige oder Betreuer über seine Wünsche und Vorstellungen informieren.

Beglaubigt.de ist eine Online-Plattform, die rechtssichere Patientenverfügungen als PDF- oder Word-Datei ausstellen kann. Der Vorteil einer digitalen Patientenverfügung liegt darin, dass sie immer abrufbar ist und somit im Notfall schnell und einfach gefunden werden kann.

Eine digitale Patientenverfügung kann zudem an mehreren Orten gleichzeitig gespeichert werden, um das Risiko des Verlusts zu minimieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass Änderungen oder Ergänzungen der Patientenverfügung jederzeit online vorgenommen werden können, ohne dass ein neues Dokument ausgestellt werden muss.

Die digitalen Patientenverfügungen von Beglaubigt.de entsprechen den gesetzlichen Vorgaben und bieten eine einfache und sichere Möglichkeit, seine medizinischen Wünsche im Falle einer Entscheidungsunfähigkeit zu dokumentieren.

Welchen Einfluss hat die Familie auf medizinische Entscheidungen?

Liegt keine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht vor und ist der Patient nicht mehr entscheidungsfähig, spielt die Familie eine zentrale Rolle bei der medizinischen Entscheidungsfindung.

Zwar sind Angehörige nicht automatisch zur Vertretung befugt, dennoch beziehen Ärzte Ehepartner, Kinder oder enge Verwandte regelmäßig in die Entscheidungsprozesse ein. Sie sind verpflichtet, die Familie über den Gesundheitszustand zu informieren und gemeinsam den mutmaßlichen Willen des Patienten zu ermitteln.

Entscheidungen müssen sich dabei immer am Wohl und an den früheren Äußerungen oder Wertvorstellungen des Patienten orientieren. Angehörige tragen somit eine bedeutende Verantwortung, auch ohne formale Vollmacht.

Gibt es eine Hierarchie innerhalb der Familie?

Es gibt keine festgelegte Hierarchie innerhalb der Familie. Grundsätzlich sollten jedoch die nächsten Angehörigen des Patienten, wie etwa der Ehepartner oder die Kinder, in Entscheidungen einbezogen werden. Wenn es zwischen den Angehörigen unterschiedliche Meinungen gibt, müssen diese diskutiert werden, um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen.

Hat der Ehepartner automatisch Vorsorgevollmacht?

Ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner automatisch eine Vorsorgevollmacht besitzen – also ohne Weiteres berechtigt sind, im Krankheitsfall medizinische Entscheidungen zu treffen oder rechtliche Angelegenheiten zu regeln. Tatsächlich sieht das deutsche Betreuungsrecht hierfür keine automatische Entscheidungsbefugnis vor.

Auch in einer Ehe gilt das Selbstbestimmungsrecht uneingeschränkt. Das bedeutet: Solange der Patient entscheidungsfähig ist, darf nur er selbst über medizinische Maßnahmen, Behandlungen oder Unterbringungen entscheiden. Und selbst im Fall der Entscheidungsunfähigkeit reicht die bloße Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht aus, um eine rechtlich verbindliche Vertretungsbefugnis zu begründen.

Damit ein Ehepartner rechtsverbindlich für den anderen handeln darf – etwa gegenüber Ärzten, Krankenhäusern oder Behörden –, bedarf es einer schriftlich erteilten Vorsorgevollmacht. Diese Vollmacht muss klar regeln, welche Bereiche sie abdeckt, beispielsweise medizinische Eingriffe, Aufenthaltsbestimmungen oder Vermögensangelegenheiten. Nur mit einer solchen Verfügung kann der Ehepartner im Ernstfall rechtswirksam Entscheidungen treffen, etwa über lebenserhaltende Maßnahmen oder die Verlegung in ein Pflegeheim.

Wichtig ist auch, dass der Bevollmächtigte – also der Ehepartner oder eine andere Vertrauensperson – in der Lage und bereit ist, im Sinne des mutmaßlichen Willens des Betroffenen zu handeln. Die Auswahl des Bevollmächtigten sollte deshalb mit Bedacht erfolgen.

Fazit: Eine Ehe allein reicht nicht aus, um medizinische Entscheidungen stellvertretend zu treffen. Wer sicherstellen möchte, dass der eigene Partner im Ernstfall für einen handeln darf, sollte frühzeitig eine Vorsorgevollmacht aufsetzen.

Weiterführend: Vorsorgevollmacht – Wichtiges Instrument der Selbstbestimmung

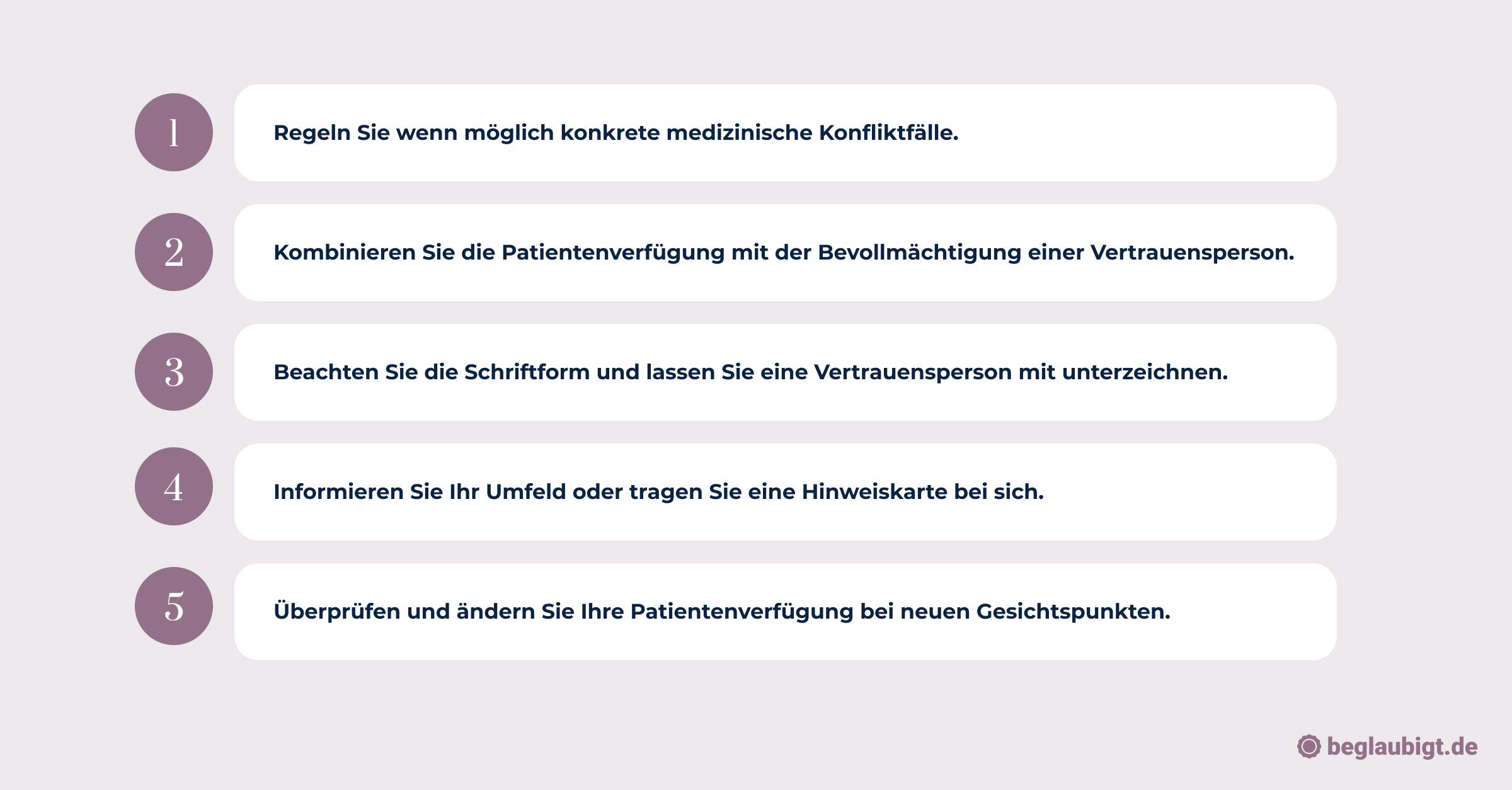

Was ist ratsam?

Es ist ratsam, eine Vorsorgevollmacht frühzeitig zu erstellen, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Hierbei spielt auch die Gültigkeit eine ernstzunehmende Rolle und sollte bei der Erstellung beachtet werden. (siehe: Wie lange ist eine Patientenverfügung gültig)

Die gesetzliche Grundlage für Vorsorgevollmachten findet sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), insbesondere in den Paragraphen 164 ff. Dort wird auch die Form und der Inhalt der Vollmacht näher geregelt. Dies gilt übrigens auch bei einer christlichen Patientenverfügung.

Weiterführende Informationen: