Wie Notarkosten gesetzlich geregelt sind

Die Kosten für notarielle Dienstleistungen in Deutschland sind keinem freien Markt überlassen.

Stattdessen sind sie durch das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) verbindlich und bundesweit einheitlich geregelt.

Diese gesetzliche Grundlage schafft Transparenz und gibt jedem, der eine notarielle Dienstleistung benötigt, eine verlässliche Basis für die Kostenkalkulation.

Die Rolle des GNotKG

Das GNotKG sorgt dafür, dass Notare nicht in einen Preiswettbewerb treten.

So wird ihre Unparteilichkeit als Träger eines öffentlichen Amtes gesichert, denn sie sollen nicht nach wirtschaftlichen Anreizen, sondern streng nach dem Gesetz handeln.

Die Gebühren richten sich dabei nicht nach der Dauer eines Termins oder der Komplexität eines Falles.

Dreh- und Angelpunkt ist stattdessen der sogenannte Geschäftswert – also der finanzielle Wert des Rechtsgeschäfts, um das es geht.

„Die Unterschrift muß vor dem Notar vollzogen oder anerkannt werden.“ – Auszug aus § 40 Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Kosten fair bleiben.

Ein Vorgang mit geringer wirtschaftlicher Bedeutung verursacht also auch nur geringe Gebühren.

Feste Gebühren für mehr Vorhersehbarkeit

Dank dieser klaren Struktur sind die Kosten für eine notarielle Beglaubigung bei jedem Notar in Deutschland identisch.

Eine Unterschriftsbeglaubigung kostet je nach Geschäftswert meist zwischen 20 und 70 Euro plus Mehrwertsteuer.

Diese gesetzliche Regelung schafft ein stabiles Fundament und erklärt, warum jeder Notar dieselben Sätze anwenden muss und Preisverhandlungen ausgeschlossen sind.

Das gilt für eine Vielzahl notarieller Tätigkeiten – von der einfachen Beglaubigung einer Unterschrift bis hin zu komplexen Verträgen. Ein gutes Beispiel ist die Vorsorgevollmacht, deren Beglaubigung oder Beurkundung ebenfalls den festen Regeln des GNotKG folgt. Mehr zu diesem Dokument erfahren Sie in unserem Beitrag über die Vorsorgevollmacht als Instrument der Selbstbestimmung.

Den Geschäftswert als Kostenbasis verstehen

Notarkosten fallen nicht willkürlich an – sie folgen einer klaren, gesetzlich festgelegten Logik.

Der Dreh- und Angelpunkt für die Höhe der Gebühren ist der sogenannte Geschäftswert.

Der Geschäftswert ist nicht der Preis für die Arbeit des Notars.

Vielmehr ist er das finanzielle Gewicht des Rechtsgeschäfts, das beglaubigt werden soll, und dient als Bemessungsgrundlage für die Gebühren.

Die Ermittlung des Geschäftswertes

Wie dieser Geschäftswert festgelegt wird, ist im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) präzise geregelt.

Für jede Art von Rechtsgeschäft gibt es genaue Vorschriften, wie der Wert zu ermitteln ist.

Bei einer einfachen Unterschriftsbeglaubigung ohne direkten Geldwert wird oft ein Regelwert angenommen.

Geht es aber um komplexere Vorgänge wie eine Vollmacht, spielt der Wert des Vermögens, über das verfügt werden kann, eine entscheidende Rolle.

Das GNotKG ist die rechtliche Leitplanke, die dafür sorgt, dass Kosten für jeden transparent und nachvollziehbar bleiben.

Ein kurzer Blick ins Gesetz selbst offenbart die detaillierte Struktur, die Notare bei der Berechnung anwenden müssen.

Sie schreibt die genauen Grundlagen für die Berechnung vor.

Dieser gesetzliche Rahmen verhindert willkürliche Preise und stellt sicher, dass die Gebühren immer in einem angemessenen Verhältnis zur wirtschaftlichen Tragweite einer Angelegenheit stehen.

Geschäftswert bei Vollmachten

Ein besonders greifbares Beispiel ist die Vorsorge- oder Generalvollmacht.

Hier orientiert sich der Geschäftswert meist am Vermögen des Vollmachtgebers, denn die Vollmacht gibt dem Bevollmächtigten die Macht, genau darüber zu verfügen.

Der Gesetzgeber hat hier eine klare Linie vorgegeben: Laut § 98 Abs. 3 GNotKG wird der Geschäftswert bei einer Vorsorgevollmacht in der Regel mit der Hälfte des Reinvermögens des Vollmachtgebers angesetzt.

Eine Vollmacht, die sich nur auf ein Sparkonto mit 5.000 € Guthaben bezieht, hat einen viel niedrigeren Geschäftswert – und damit auch geringere Notarkosten. Eine umfassende Generalvollmacht hingegen, die den Zugriff auf Immobilien und Aktien im Wert von 500.000 € ermöglicht, spielt in einer ganz anderen Liga.

Diese Staffelung sorgt dafür, dass die Kosten der wirtschaftlichen Bedeutung und dem Haftungsrisiko des Auftrags entsprechen.

Wenn Sie tiefer in das Thema einsteigen möchten, finden Sie in unserem Artikel zur Generalvollmacht mit Notar weitere Details.

Der Geschäftswert in der Praxis

Um das Konzept noch fassbarer zu machen, hier ein paar Beispiele, wie der Geschäftswert die Kosten in der Praxis beeinflusst:

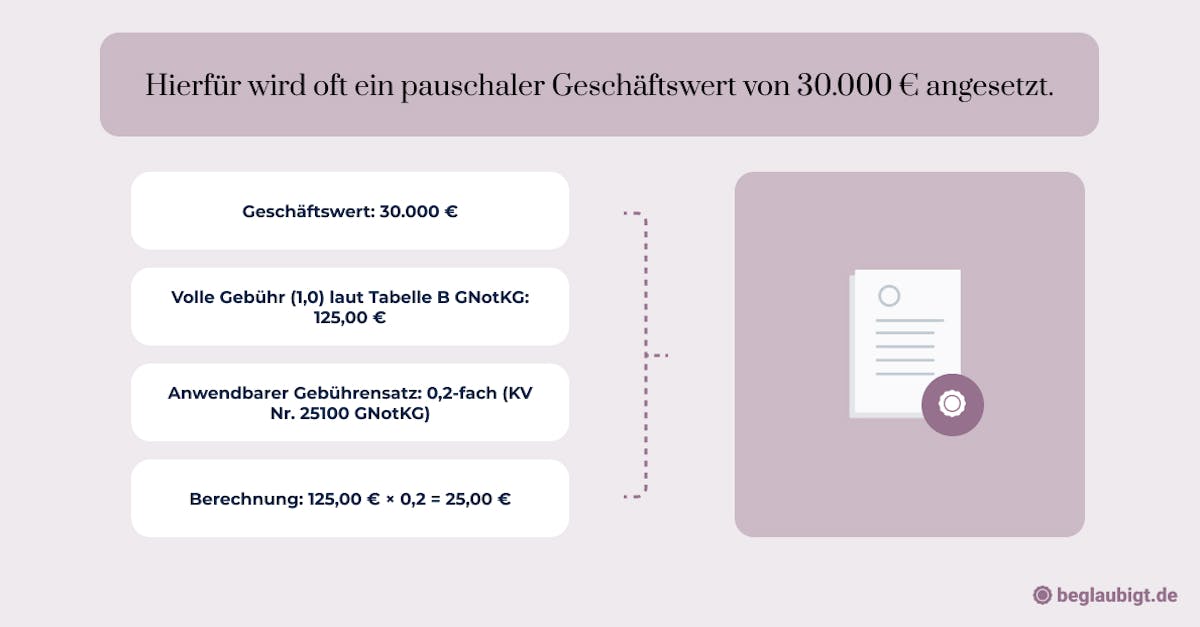

- Handelsregisteranmeldung: Bei der Bestellung eines neuen Geschäftsführers wird der Geschäftswert oft pauschal mit 30.000 € angesetzt. Die Gebühr für die reine Unterschriftsbeglaubigung (KV Nr. 25100 GNotKG, 0,2-fache Gebühr) fällt hier vergleichsweise niedrig aus.

- Grundschuldbestellung: Hier ist es ganz einfach – der Geschäftswert entspricht dem Nennbetrag der Grundschuld. Eine Grundschuld über 300.000 € verursacht natürlich deutlich höhere Gebühren als eine über 50.000 €.

- Vereinsregisteranmeldung: Ähnlich wie beim Handelsregister gibt es hier oft feste oder pauschale Geschäftswerte, die meist im unteren Bereich liegen und zu moderaten Kosten führen.

Wer das Prinzip des Geschäftswerts verstanden hat, hält den Schlüssel zum Verständnis der Notarkosten in der Hand.

Es wird klar, warum die Kosten je nach Anliegen so stark schwanken können und die finanzielle Dimension einer Beglaubigung realistisch einzuschätzen ist.

Praxisbeispiele für Beglaubigungskosten

Genug der Theorie rund um den Geschäftswert – jetzt wird es konkret.

Damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was eine notarielle Beglaubigung am Ende kostet, werden die trockenen Paragrafen in greifbare Zahlen und alltägliche Szenarien übersetzt.

Im Notaralltag begegnen uns hauptsächlich zwei Arten der Beglaubigung, die sich in Funktion und Kostenstruktur erheblich unterscheiden: die Beglaubigung einer Unterschrift und die einer Abschrift (Kopie).

Was kostet eine Unterschriftsbeglaubigung?

Die Beglaubigung einer Unterschrift ist einer der häufigsten Vorgänge in einer Notarkanzlei.

Der Notar bestätigt hierbei lediglich, dass die Unterschrift unter einem Dokument tatsächlich von der Person stammt, die vor ihm steht und sich ausgewiesen hat. Der Inhalt des Dokuments wird dabei nicht auf seine Richtigkeit geprüft.

Die Kosten dafür sind direkt an den Geschäftswert des jeweiligen Vorgangs gekoppelt.

Das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) sieht für diese Standardleistung einen reduzierten Gebührensatz vor.

Gemäß Kostenverzeichnis (KV) Nr. 25100 GNotKG fällt für die Beglaubigung einer Unterschrift in der Regel nur eine 0,2-fache Gebühr an, berechnet auf den jeweiligen Geschäftswert. Die Gebühr liegt dabei mindestens bei 20 € und höchstens bei 70 € (netto).

Ein klassisches Beispiel ist die Anmeldung eines neuen Geschäftsführers zum Handelsregister.

Zu dieser Nettogebühr kommen noch kleinere Auslagen und die gesetzliche Umsatzsteuer hinzu.

Was kostet eine Abschriftsbeglaubigung (Kopie)?

Ganz anders sieht die Sache bei der Beglaubigung einer Kopie, der sogenannten Abschrift, aus.

Hier bestätigt der Notar nur eines: dass die Kopie, die er anfertigt, mit dem ihm vorgelegten Originaldokument identisch ist.

Die Kosten hängen hier nicht von einem Geschäftswert ab, sondern richten sich simpel nach der Anzahl der zu beglaubigenden Seiten.

Diese klare Regelung findet sich im Kostenverzeichnis (KV) Nr. 25102 GNotKG.

- Gebühr pro Seite: 1,00 €

- Mindestgebühr: 10,00 €

Wenn Sie also beispielsweise eine beglaubigte Kopie Ihres dreiseitigen Schulzeugnisses benötigen, würden rechnerisch 3,00 € anfallen.

Da dieser Betrag unter der Mindestgebühr liegt, berechnet der Notar 10,00 € (zzgl. MwSt. und Auslagen). Bei einem 15-seitigen Dokument wären es hingegen 15,00 € (zzgl. MwSt. und Auslagen).

Übersicht typischer Kosten für notarielle Beglaubigungen

Hier einige typische Szenarien mit Angabe des Geschäftswerts, der Gebührengrundlage laut GNotKG und der daraus resultierenden Nettogebühr:

1. Unterschriftsbeglaubigung – Handelsregisteranmeldung

• Geschäftswert: 30.000 €

• Gebührensatz: 0,2-fache Gebühr gemäß KV 25100 GNotKG

• Nettogebühr: ca. 25,00 €

2. Abschriftsbeglaubigung – Kopie mit 8 Seiten

• Geschäftswert: Nicht relevant

• Gebührensatz: 1,00 € pro Seite gemäß KV 25102 GNotKG

• Nettogebühr: 10,00 € (Mindestgebühr)

3. Abschriftsbeglaubigung – Kopie mit 25 Seiten

• Geschäftswert: Nicht relevant

• Gebührensatz: 1,00 € pro Seite gemäß KV 25102 GNotKG

• Nettogebühr: 25,00 €

4. Unterschriftsbeglaubigung – Grundschuldbestellung

• Geschäftswert: 150.000 €

• Gebührensatz: 0,2-fache Gebühr gemäß KV 25100 GNotKG

• Nettogebühr: ca. 70,00 € (gesetzliche Höchstgebühr)

Welche Nebenkosten kommen noch dazu?

Die reine Gebühr nach dem GNotKG ist nur ein Teil der Rechnung.

Auf der finalen Rechnung des Notars finden sich fast immer weitere Posten, die das Gesamtbild der notarielle beglaubigung kosten vervollständigen.

Dazu gehören vor allem:

- Dokumentenpauschale: Für Kopien, Ausdrucke und Scans, die der Notar für Sie anfertigt.

- Porto und Auslagen: Wenn der Notar für Sie Dokumente versendet oder zum Beispiel Registerauszüge einholt, werden diese Kosten weiterberechnet.

- Gesetzliche Umsatzsteuer: Auf die Summe aller Gebühren und Auslagen erhebt der Staat am Ende noch die aktuelle Umsatzsteuer von 19 %.

Diese zusätzlichen Posten sind keine Willkür des Notars, sondern ebenfalls gesetzlich geregelt.

Die folgende Infografik fasst noch einmal zusammen, welche Faktoren die Gesamtkosten beeinflussen können..

Eine realistische Kalkulation sollte diese Faktoren daher immer berücksichtigen.

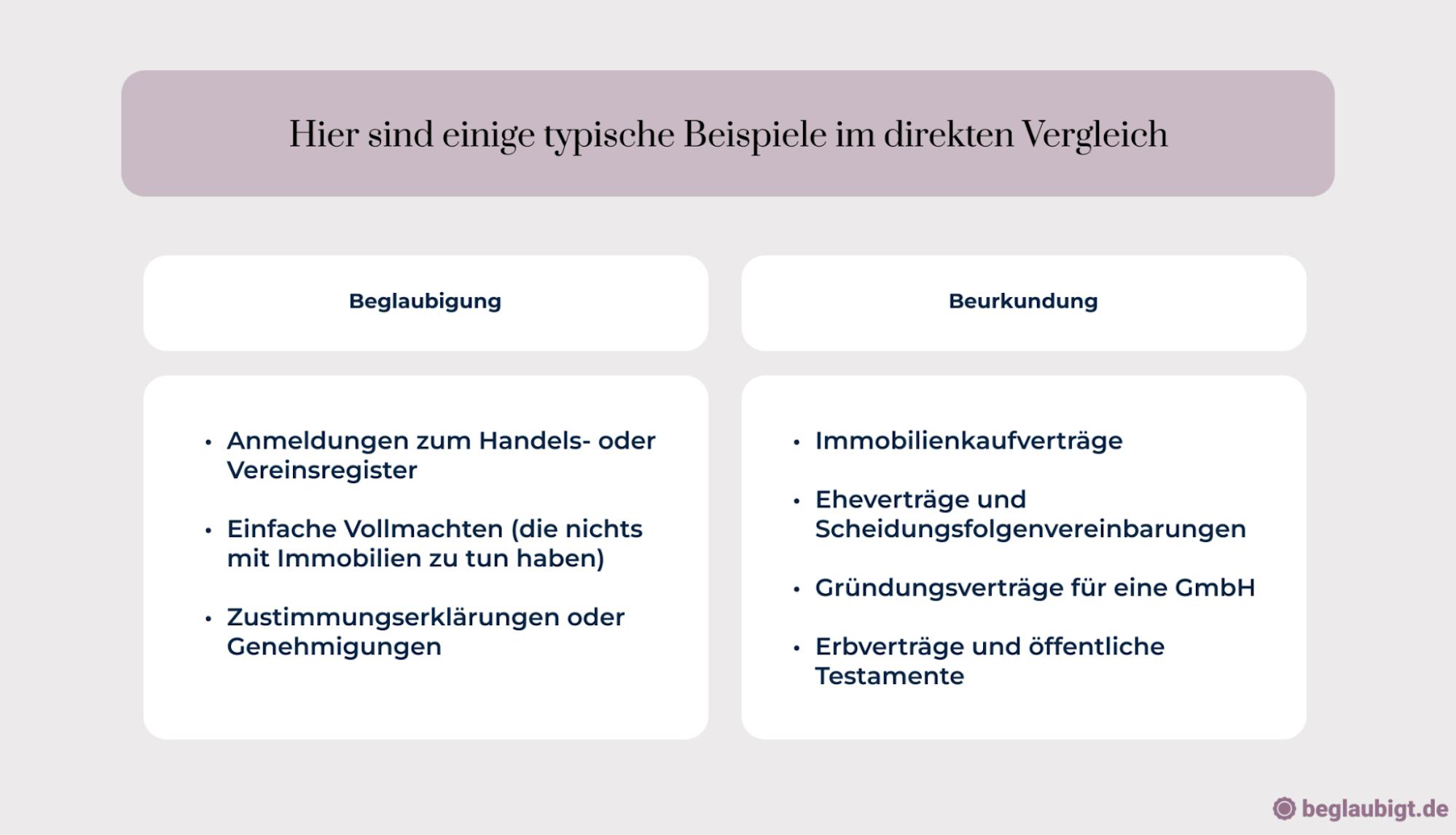

Der Unterschied zwischen Beglaubigung und Beurkundung

Im Alltag werden die Begriffe Beglaubigung und Beurkundung oft synonym verwendet, doch rechtlich sind es zwei verschiedene notarielle Tätigkeiten.

Diese Unterscheidung ist mehr als juristische Haarspalterei – sie hat direkte Auswirkungen auf die Tiefe der Prüfung durch den Notar und die finalen Kosten. Die notarielle Beglaubigung Kosten sind hierbei ein gutes Beispiel.

Wer den Unterschied kennt, kann besser einschätzen, welcher Akt für das eigene Anliegen erforderlich ist und welche Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) anfallen.

Die Beglaubigung – Echtheit ohne Inhaltsprüfung

Eine notarielle Beglaubigung ist der schlankere und direktere der beiden Vorgänge.

Die Rolle des Notars ist hier auf einen klaren, formalen Akt beschränkt.

Bei einer Unterschriftsbeglaubigung bestätigt der Notar die Identität der unterzeichnenden Person.

Er stellt sicher, dass die Person, die vor ihm ihre Unterschrift leistet oder eine bereits geleistete Unterschrift als ihre eigene anerkennt, auch wirklich die ist, für die sie sich ausgibt.

Bei einer Abschriftsbeglaubigung (Beglaubigung einer Kopie) funktioniert es ähnlich.

Hier bestätigt der Notar lediglich, dass die Kopie eins zu eins mit dem vorgelegten Original übereinstimmt.

Dieser reduzierte Prüfaufwand schlägt sich auch bei den Kosten nieder.

Eine Unterschriftsbeglaubigung ist vergleichsweise günstig. Oft fällt nur eine 0,2-fache Gebühr nach GNotKG an, die zudem zwischen 20 und 70 Euro (netto) gedeckelt ist.

Die Beurkundung – Rechtliche Beratung und volle Verantwortung

Die Beurkundung ist dagegen ein weitaus umfassenderer und intensiverer notarieller Akt.

Sie ist für Rechtsgeschäfte von besonderer Tragweite gesetzlich zwingend vorgeschrieben, um alle Beteiligten vor übereilten Entscheidungen und rechtlichen Fallstricken zu schützen.

Hier ist der Notar mehr als nur Zeuge einer Unterschrift.

Er wird zum aktiven Berater und Gestalter des Prozesses. Das Gesetz verpflichtet ihn, den Willen aller Beteiligten genau zu erforschen, sie über die rechtlichen Folgen ihres Handelns aufzuklären und sicherzustellen, dass die Vereinbarungen im Vertrag klar und unmissverständlich formuliert sind.

Ein zentraler Teil der Beurkundung ist das vollständige Vorlesen der Urkunde durch den Notar in Anwesenheit aller Parteien.

Dieser Akt soll garantieren, dass jeder den Inhalt verstanden hat, bevor unterschrieben wird.

Kostenunterschiede und typische Anwendungsfälle

Der erhebliche Mehraufwand bei einer Beurkundung führt logischerweise zu deutlich höheren Gebühren.

Statt eines kleinen Gebührensatzes wird hier in der Regel eine volle 2,0-fache Gebühr nach dem GNotKG fällig, die sich am Geschäftswert des Vorgangs orientiert.

Gerade bei Vollmachten wird der Unterschied besonders greifbar.

Während für viele Alltagsgeschäfte eine einfach beglaubigte Unterschrift ausreicht, ist für den Kauf oder Verkauf einer Immobilie zwingend eine beurkundete Vollmacht erforderlich. Die Frage, ob eine Vorsorgevollmacht notariell beglaubigt sein muss, hängt stark vom Umfang der Befugnisse ab und zeigt, wie entscheidend diese Unterscheidung in der Praxis ist.

Kosten bei Vorsorgevollmachten und Testamenten

Die Lebensplanung steckt voller persönlicher und oft weitreichender Entscheidungen.

Dokumente wie die Vorsorgevollmacht oder das Testament sind zentrale Bausteine, um den eigenen Willen für die Zukunft rechtssicher zu verankern.

Gerade hier spielt der Notar eine besondere Rolle, da er die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit dieser Dokumente sicherstellt.

Die Kosten dafür – oft als notarielle Beglaubigungskosten bezeichnet – sind nicht verhandelbar, sondern richten sich streng nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG).

Was kostet eine Vorsorgevollmacht beim Notar?

Bei der Erstellung einer Vorsorgevollmacht bestehen zwei Möglichkeiten, die sich in Aufwand und Kosten deutlich unterscheiden: die einfache Beglaubigung und die umfassende Beurkundung.

Eine reine Unterschriftsbeglaubigung ist die einfachste und günstigste Variante.

Hier bestätigt der Notar lediglich, dass die Unterschrift unter dem Dokument tatsächlich von Ihnen stammt.

Die Kosten dafür sind im GNotKG gedeckelt und liegen netto meist zwischen 20 und 70 Euro.

Diese Option bietet aber weniger Rechtssicherheit, da der Notar den Inhalt der Vollmacht nicht prüft.

Die Beurkundung ist ein umfassenderer Vorgang.

Hier ist der Notar gesetzlich verpflichtet, den gesamten Inhalt der Vollmacht zu prüfen, über rechtliche Folgen zu beraten und sicherzustellen, dass der Wille klar formuliert ist.

Dies ist mit höheren Kosten verbunden.

Die Gebühr richtet sich nach dem sogenannten Geschäftswert. Bei Vorsorgevollmachten wird dieser Wert laut § 98 Abs. 3 GNotKG in der Regel mit der Hälfte des Reinvermögens angesetzt.

Ein Beispiel: Bei einem Reinvermögen von 100.000 Euro liegt der Geschäftswert für die Beurkundung bei 50.000 Euro. Die daraus resultierende Notargebühr (eine 1,0-fache Gebühr) beläuft sich auf 165 Euro (netto).

Obwohl die Beurkundung teurer ist, bietet sie maximale Rechtssicherheit.

Unverzichtbar wird sie, wenn Immobilien im Spiel sind, da Grundbuchämter in der Regel keine nur beglaubigte Vollmacht akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Thema "Vorsorgevollmacht beglaubigen".

Testament: Handschriftlich oder notariell?

Auch bei der Gestaltung des letzten Willens steht eine Kosten-Nutzen-Frage im Raum.

Die Wahl liegt zwischen einem handschriftlichen und einem notariell beurkundeten Testament.

Ein handschriftliches Testament verursacht zunächst keine Kosten.

Es muss lediglich vollständig von Hand geschrieben und unterschrieben werden.

Was gespart scheint, kann sich im Erbfall als teuer erweisen.

Die Erben müssen nach dem Tod in der Regel einen Erbschein beim Nachlassgericht beantragen, um sich als rechtmäßige Erben auszuweisen.

Dieser Prozess kann langwierig und kostspielig sein.

Die Gebühren für den Erbschein richten sich nach dem Wert des Nachlasses und können die Kosten eines notariellen Testaments übersteigen.

Ein notariell beurkundetes Testament verursacht zwar im Vorfeld Kosten, die sich ebenfalls am Vermögen orientieren, bietet jedoch erhebliche Vorteile:

- Rechtssicherheit: Der Notar sorgt für formale Korrektheit und inhaltliche Klarheit. Das Risiko späterer Anfechtungen sinkt dramatisch.

- Erbschein-Ersatz: In den meisten Fällen ersetzt das notarielle Testament den teuren und aufwendigen Erbschein.

- Sichere Verwahrung: Der letzte Wille wird amtlich beim Nachlassgericht verwahrt und ist so vor Verlust oder Fälschung geschützt.

Langfristig betrachtet ist das notarielle Testament durch den Wegfall des Erbscheinverfahrens oft die wirtschaftlich klügere Entscheidung.

Der Notar als Garant des Willens

Die Mitwirkung eines Notars bei Vorsorgedokumenten und Testamenten ist mehr als ein formeller Stempel.

Der Notar agiert als unparteiischer Berater, der sicherstellt, dass der Wille rechtlich wasserdicht festgehalten wird.

Die Investition in eine qualifizierte notarielle Beratung und Beurkundung schützt nicht nur Vermögen, sondern vor allem den Familienfrieden.

Sie ist eine Garantie dafür, dass Verfügungen im entscheidenden Moment ihre volle Wirkung entfalten.

Häufige Fragen zu Notarkosten für Beglaubigungen

Bei den Kosten für eine notarielle Beglaubigung tauchen immer wieder die gleichen Fragen auf.

Obwohl die Gesetze klar sind, sorgen Details oft für Unsicherheit.

So wird klar, warum die notarielle Beglaubigung Kosten verursacht, die nicht verhandelbar sind, und wie sich die Rechnung zusammensetzt.

Alle Antworten basieren auf den festen Regeln des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG).

Warum sind die Kosten für eine Beglaubigung bei allen Notaren gleich?

Die Gebühren für eine notarielle Tätigkeit sind in ganz Deutschland identisch.

Der Grund dafür liegt im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG), das für alle Notare verbindlich ist.

Dieses Gesetz gibt eine feste Gebührenordnung vor, die sich meist am Geschäftswert orientiert.

Notare handeln als Träger eines öffentlichen Amtes und haben keinen Spielraum für individuelle Preise.

Diese strenge Vorgabe sichert ihre Unparteilichkeit und schafft eine vorhersehbare Kostenstruktur.

„Die Notarkostenrechnung ist kein Angebot, sondern die Umsetzung einer gesetzlichen Vorschrift. Der Notar ist gesetzlich verpflichtet, die im GNotKG festgelegten Gebühren und Auslagen zu erheben – nicht mehr und nicht weniger.“

Diese Einheitlichkeit sorgt dafür, dass die Beglaubigung einer Unterschrift in München genauso viel kostet wie in Hamburg, solange der zugrunde liegende Geschäftswert derselbe ist.

Kann ich die Kosten für eine Beglaubigung reduzieren?

Direkte Verhandlungen über die Gebühren sind gesetzlich ausgeschlossen.

Trotzdem gibt es indirekte Wege, die notarielle Beglaubigung Kosten zu beeinflussen. Der Schlüssel liegt darin, genau zu prüfen, welcher notarielle Akt für Ihr Anliegen notwendig ist.

Klären Sie im Vorfeld, ob eine günstigere Unterschriftsbeglaubigung genügt oder ob das Gesetz eine teurere Beurkundung vorschreibt.

Ein weiterer Hebel ist der Geschäftswert, der sich gerade bei Vollmachten steuern lässt.

- Beschränkung des Umfangs: Eine Vollmacht, die sich nur auf ein bestimmtes Bankkonto bezieht, hat einen niedrigeren Geschäftswert als eine umfassende Generalvollmacht.

- Prüfung der Notwendigkeit: Überlegen Sie, welcher Grad an Rechtssicherheit für Ihren Zweck erforderlich ist.

Ein gutes Beispiel ist die Vorsorgevollmacht. Wenn keine Immobiliengeschäfte im Spiel sind, kann eine einfache Beglaubigung oft ausreichen. Mehr dazu finden Sie in unserem Artikel, der die Frage, was eine Vorsorgevollmacht ist, detailliert beleuchtet.

Worin unterscheiden sich die Kosten für Unterschrifts- und Kopiebeglaubigungen?

Hier gibt es einen fundamentalen Unterschied, denn die Kosten basieren auf völlig verschiedenen Berechnungsmodellen.

Die Gebühr für eine Unterschriftsbeglaubigung hängt vom Geschäftswert des Dokuments ab.

Laut Kostenverzeichnis Nr. 25100 GNotKG beträgt die Gebühr hierfür nur einen Bruchteil der vollen Gebühr (0,2-facher Satz). Die Kosten liegen dabei bei mindestens 20 Euro und höchstens 70 Euro netto.

Ganz anders bei der Beglaubigung einer Kopie (Abschrift), bei der der Wert des Dokuments keine Rolle spielt.

Die Kosten richten sich ausschließlich nach der Seitenanzahl. Gemäß Kostenverzeichnis Nr. 25102 GNotKG fallen 1 Euro pro Seite an, mindestens jedoch 10 Euro. Zu beiden Beträgen kommen Umsatzsteuer und eventuelle Auslagen hinzu.

Welche zusätzlichen Kosten können zur Beglaubigungsgebühr hinzukommen?

Die reine Gebühr aus dem GNotKG ist nur ein Teil der Rechnung.

Auf der finalen Rechnung tauchen fast immer noch weitere Posten auf.

Zu diesen Nebenkosten gehören vor allem:

- Die gesetzliche Umsatzsteuer von aktuell 19 %.

- Eine Dokumentenpauschale für Kopien, Ausdrucke oder Scans.

- Auslagen für Porto oder Kosten für das Einholen von Registerauszügen.

Auch diese zusätzlichen Posten sind gesetzlich geregelt und stellen sicher, dass dem Notar seine tatsächlichen Aufwendungen erstattet werden.