Die rechtliche Funktion und Abgrenzung der Beglaubigung

Die Beglaubigung einer Vollmacht ist ein klar definierter rechtlicher Vorgang. Der alleinige Zweck besteht darin, die Authentizität der Unterschrift zu verifizieren. Ein verbreitetes Missverständnis ist die Annahme, dass bei der Beglaubigung auch der Inhalt des Dokuments geprüft oder gar für rechtens erklärt wird. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Der Notar oder die zuständige Behörde bestätigt mit dem Beglaubigungsvermerk ausschließlich, dass die Person, deren Name unter der Vollmacht steht, das Dokument auch tatsächlich höchstpersönlich unterschrieben oder die Unterschrift als ihre eigene anerkannt hat. Eine inhaltliche Prüfung, eine rechtliche Beratung oder die Überprüfung der Geschäftsfähigkeit des Unterzeichners sind nicht Bestandteil dieses Prozesses. Diese umfassenderen Leistungen gehören stattdessen zu einer Beurkundung, einem deutlich weitreichenderen Vorgang. Gemäß § 129 BGB genügt für die gesetzlich vorgeschriebene schriftliche Form, soweit nicht ein anderer Fall vorgeschrieben ist, die notarielle Beglaubigung der Unterschrift.

Wann eine Beglaubigung zwingend erforderlich ist

Für viele alltägliche Rechtsgeschäfte genügt eine einfach schriftlich erteilte Vollmacht. Es existieren jedoch konkrete Szenarien, in denen eine öffentlich beglaubigte Vollmacht unumgänglich ist. Die Anforderung ergibt sich dabei meist aus gesetzlichen Vorschriften oder den Geschäftsbedingungen der Institution, der die Vollmacht vorgelegt wird.

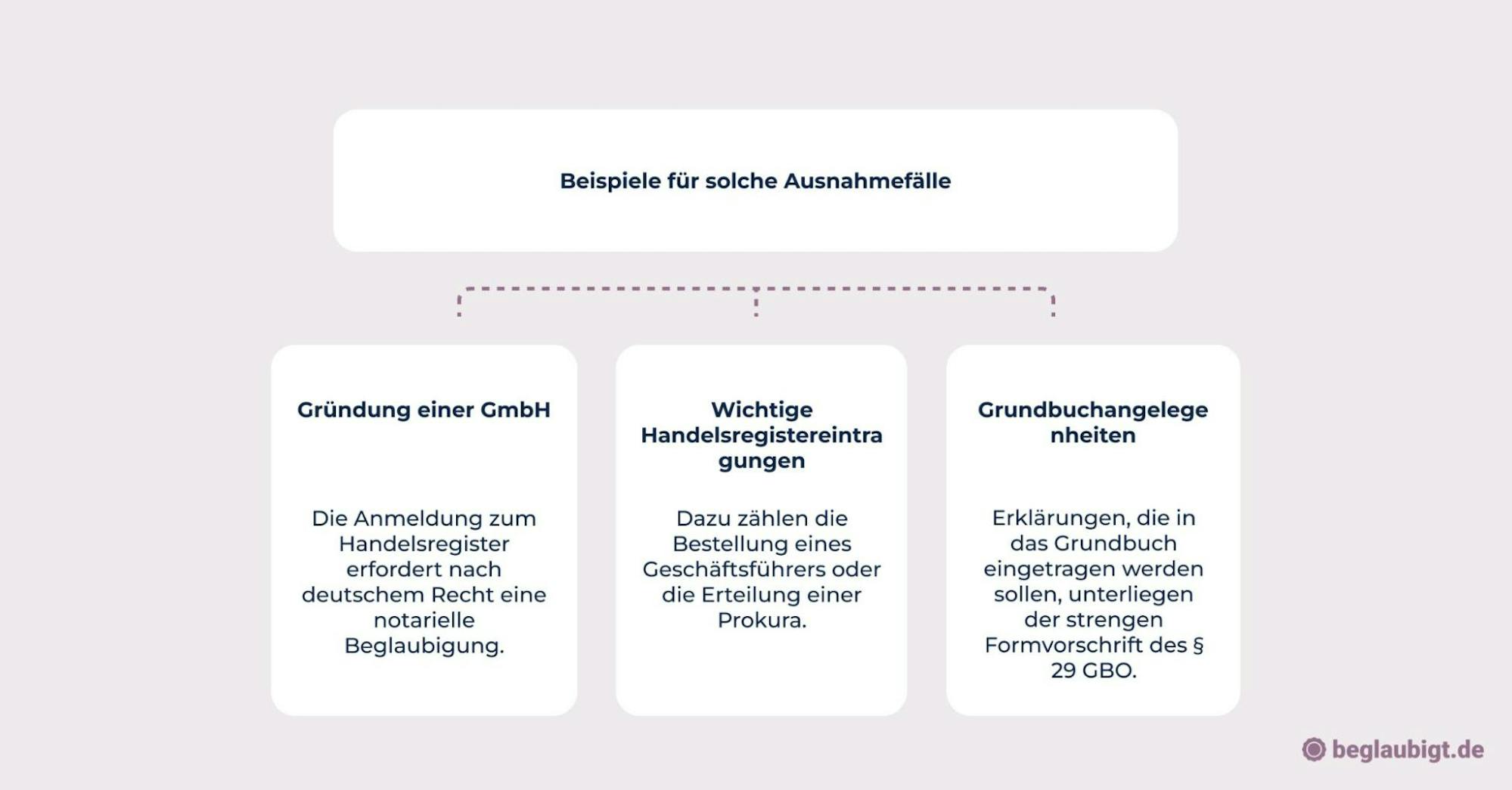

Typische Praxisfälle, die eine Beglaubigung erfordern:

- Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt: Für die meisten Eintragungen, Änderungen oder Löschungen im Grundbuch schreibt der Gesetzgeber in § 29 der Grundbuchordnung (GBO) zwingend eine öffentlich beglaubigte Urkunde vor. Eine Ausnahme stellt die Löschungsbewilligung dar, bei der unter bestimmten Umständen erleichterte Formanforderungen gelten können.

- Anmeldungen zum Handelsregister: Bei gesellschaftsrechtlichen Vorgängen, wie der Anmeldung eines neuen Geschäftsführers, der Erteilung von Prokura oder Satzungsänderungen, fordert § 12 des Handelsgesetzbuchs (HGB) eine notariell beglaubigte Unterschrift. Dies dient der Publizität und dem Schutz des Rechtsverkehrs.

- Ausschlagung einer Erbschaft: Die Erklärung, eine Erbschaft auszuschlagen, muss laut § 1945 BGB entweder zur Niederschrift des Nachlassgerichts oder in öffentlich beglaubigter Form erfolgen.

- Anforderungen von Finanzinstituten: Insbesondere bei weitreichenden Finanztransaktionen oder der Einrichtung einer umfassenden Bankvollmacht fordern Kreditinstitute häufig eine Beglaubigung als zusätzlichen Sicherheitsmechanismus, um sich gegen Haftungsrisiken abzusichern.

In Deutschland ist die öffentliche Beglaubigung in diesen Fällen gemäß Beurkundungsgesetz (BeurkG) Notaren vorbehalten. Eine relevante Ausnahme besteht bei Vorsorgevollmachten: Hier können gemäß § 6 Abs. 2 des Betreuungsbehördengesetzes (BtBG) auch die Urkundspersonen der Betreuungsbehörden eine Beglaubigung vornehmen. Diese stellt oft eine kostengünstigere Alternative zu den Notargebühren dar, die sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) richten.

Vorbereitung und erforderliche Unterlagen für die Beglaubigung

Wer eine Vollmacht beglaubigen lassen möchte, sollte den Prozess sorgfältig vorbereiten. Ein unvollständiger Satz an Dokumenten bei einem Notartermin führt zu Verzögerungen und potenziellen Mehrkosten.

Die grundlegende Voraussetzung ist das persönliche Erscheinen des Vollmachtgebers. Eine Stellvertretung ist bei diesem Akt ausgeschlossen. Der Notar oder die zuständige Amtsperson ist gesetzlich verpflichtet, sich zweifelsfrei von der Identität des Unterzeichnenden zu überzeugen. Dies ist der Kern des Beglaubigungsvorgangs.

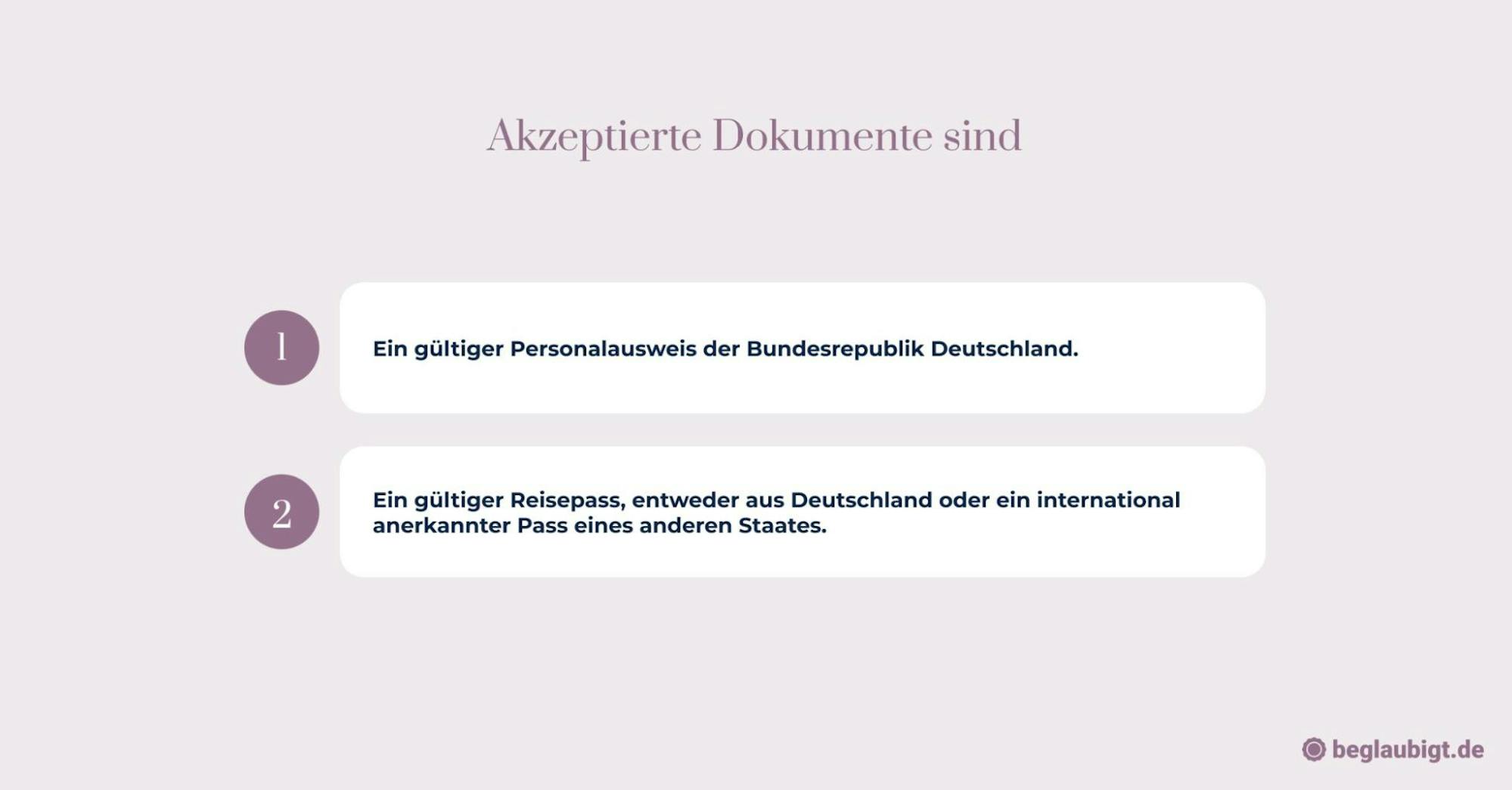

Nachweis der Identität des Vollmachtgebers

Für den Identitätsnachweis werden nur amtliche Dokumente mit Lichtbild akzeptiert. Die Rechtssicherheit des gesamten Vorgangs hängt von diesem Schritt ab, weshalb die Anforderungen streng sind.

Dokumente wie Führerscheine, Krankenkassenkarten oder Betriebsausweise sind für diesen Zweck nicht ausreichend. Sie genügen den gesetzlichen Anforderungen für eine Identitätsprüfung im Rahmen des Beurkundungsgesetzes nicht und werden ausnahmslos zurückgewiesen. Der Notar ist nach § 10 Abs. 2 BeurkG dazu verpflichtet, sich Gewissheit über die Person des Beteiligten zu verschaffen.

Die Vollmachtsurkunde selbst

Die Vollmacht muss zwingend im Original vorgelegt werden. Eine Kopie ist unbrauchbar, da der offizielle Beglaubigungsvermerk direkt auf das Originaldokument aufgebracht wird.

Ein entscheidender Hinweis betrifft die Unterschrift. Optimalerweise wird die Vollmacht erst direkt vor den Augen des Notars oder der Amtsperson unterzeichnet. Sollte die Unterschrift bereits geleistet worden sein, ist dies ebenfalls unproblematisch. In diesem Fall muss der Unterzeichner die Unterschrift vor Ort explizit als seine eigene anerkennen. Diesen Vorgang regelt § 40 Abs. 1 des Beurkundungsgesetzes (BeurkG), welcher besagt, dass der Notar bescheinigt, dass die Unterschrift in seiner Gegenwart vollzogen oder anerkannt wurde. Dadurch werden Zweifel an der Echtheit der Signatur von vornherein ausgeschlossen.

Je nach Verwendungszweck der Vollmacht können zusätzliche Unterlagen erforderlich sein. Handelt es sich beispielsweise um eine Handelsregisteranmeldung für eine GmbH, benötigt der Notar oft auch den aktuellen Gesellschaftsvertrag oder einen Handelsregisterauszug zur Prüfung der Vertretungsberechtigung. Eine telefonische Rücksprache mit dem Notariat vor dem Termin schafft Klarheit und stellt einen reibungslosen Ablauf sicher.

Der Ablauf der notariellen Beglaubigung in der Praxis

Eine Vollmacht notariell beglaubigen zu lassen, folgt einem standardisierten Verfahren, das der Rechtssicherheit dient. Kenntnis des Ablaufs ermöglicht einen effizienten und entspannten Termin.

Nach der Terminvereinbarung findet der eigentliche Akt statt. Zentral ist die zweifelsfreie Identitätsprüfung des Vollmachtgebers. Der Notar ist gesetzlich dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass die Person, deren Unterschrift beglaubigt werden soll, diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Hierfür ist ein gültiges amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen.

Die Unterschrift vor dem Notar

Nach der Identitätsprüfung folgt der entscheidende Moment: die Unterzeichnung. Idealerweise wird die Vollmachtsurkunde direkt vor den Augen des Notars unterschrieben, um maximale Transparenz zu schaffen.

Ist das Dokument bereits unterschrieben, stellt dies kein Hindernis dar. In diesem Fall muss die bereits geleistete Unterschrift vor dem Notar lediglich nochmals ausdrücklich als die eigene anerkannt werden. Dieser juristische Akt, die „Anerkennung der Unterschrift“, ist der frischen Unterzeichnung rechtlich gleichgestellt. Der Notar vermerkt diesen Umstand entsprechend in seinem Vermerk.

Die folgende Infografik illustriert den Prozess von der Vorbereitung bis zum fertigen, rechtssicheren Dokument.

Der Notartermin ist der zentrale Punkt, der eine sorgfältige Vorbereitung mit einem rechtssicheren Ergebnis verbindet.

Der offizielle Beglaubigungsvermerk

Sobald die Unterschrift geleistet oder anerkannt wurde, bringt der Notar den offiziellen Beglaubigungsvermerk auf der Vollmacht an. Dieser Vermerk ist das Kernstück des Vorgangs, da er das private Schriftstück in eine öffentlich beglaubigte Urkunde transformiert.

Der Inhalt dieses Vermerks ist in § 40 des Beurkundungsgesetzes (BeurkG) präzise festgelegt. Er bestätigt, dass die Unterschrift echt ist und vor dem Notar geleistet oder anerkannt wurde.

Zusätzlich muss der Vermerk folgende Angaben enthalten:

- Die genaue Bezeichnung der Person, die unterschrieben hat

- Ort und Datum der Beglaubigung

- Die Unterschrift des Notars und sein amtliches Siegel

Erst mit diesen Bestandteilen ist die Beglaubigung Ihrer Vollmacht rechtsgültig abgeschlossen. Die anfallenden Kosten sind im Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt. Für eine reine Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf oder inhaltliche Beratung fällt in der Regel eine Mindestgebühr nach KV Nr. 25100 GNotKG an, die zwischen 20 und 70 Euro (zzgl. USt.) liegt. Plattformen wie Beglaubigt.de bieten digitale Lösungen an, um Notartermine effizient online zu organisieren und den Prozess zu beschleunigen.

Anwendung bei Vorsorgevollmachten und im Erbrecht

In sensiblen Bereichen wie der persönlichen Vorsorge und dem Erbrecht spielt die Beglaubigung einer Vollmacht eine entscheidende Rolle.

Bei einer Vorsorgevollmacht oder einer weitreichenden Generalvollmacht geht es darum, die eigene Handlungsfähigkeit für den Fall der Geschäftsunfähigkeit zu sichern. Wann genau eine Vorsorgevollmacht in Kraft tritt, erfahren Sie hier.

Eine notariell beglaubigte Unterschrift gewährleistet die notwendige Akzeptanz bei kritischen Institutionen wie Banken, Versicherungen und Behörden.

Ohne diesen formalen Nachweis besteht das Risiko, dass beispielsweise eine Bank die Vollmacht nicht anerkennt. In einem solchen Fall kann der Bevollmächtigte im entscheidenden Moment weder auf Konten zugreifen noch notwendige finanzielle Regelungen treffen. Dies führt zu erheblichen Verzögerungen und praktischen Problemen, wenn schnelles Handeln erforderlich ist.

Der strategische Wert von post- und transmortalen Vollmachten

Ein strategisch wertvolles Instrument im Erbrecht sind die sogenannten post- oder transmortalen Vollmachten. Diese entfalten ihre Wirkung entweder erst nach dem Tod des Vollmachtgebers (postmortal) oder gelten über den Tod hinaus (transmortal). Der wesentliche Vorteil besteht darin, dass die Erben sofort handlungsfähig sind und nicht auf die Ausstellung eines Erbscheins warten müssen – ein Verfahren, das sich oft über Monate hinziehen kann.

Ein praktisches Beispiel: Der Verstorbene hat ein Unternehmen geführt. Ohne eine solche Vollmacht wären die Erben handlungsunfähig. Sie könnten keine Gehälter überweisen, keine Rechnungen bezahlen und keine dringenden Geschäftsentscheidungen treffen. Die trans- und postmortale Generalvollmacht überbrückt diese Lücke und sichert die Kontinuität. Sie erlaubt es, Bankgeschäfte und andere Rechtsgeschäfte vorzunehmen, ohne den sonst zwingend erforderlichen Erbschein vorlegen zu müssen. Angesichts des hohen Missbrauchspotenzials ist die Bevollmächtigung ausschließlich von absolut vertrauenswürdigen Personen anzuraten.

Beglaubigung als Mindeststandard – und die Alternative der Beurkundung

Für Vorsorgevollmachten und erbrechtliche Regelungen stellt die Beglaubigung einer Vollmacht den Mindeststandard zur Sicherstellung der Akzeptanz dar. Sie bestätigt die Echtheit der Unterschrift und gibt Dritten die erforderliche Sicherheit.

Die umfassendere und oft sicherere Variante ist jedoch die notarielle Beurkundung. Im Gegensatz zur reinen Unterschriftsbeglaubigung bestätigt der Notar bei der Beurkundung zusätzlich, dass er den Vollmachtgeber über die rechtliche Tragweite des Geschäfts belehrt hat und sich von seiner Geschäftsfähigkeit überzeugt hat (§ 17 Abs. 1 BeurkG). Dies schließt spätere Zweifel oder Anfechtungen wegen angeblicher Geschäftsunfähigkeit weitgehend aus und erhöht die Beweiskraft der Urkunde erheblich.

Insbesondere bei weitreichenden Befugnissen bietet die Beurkundung einen unschätzbaren Mehrwert und schützt sowohl den Vollmachtgeber als auch den Bevollmächtigten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich in unserem Beitrag über die Vorsorgevollmacht als Instrument der Selbstbestimmung.

Vollmachten aus dem Ausland: Wann werden sie in Deutschland anerkannt?

In einer globalisierten Wirtschaft sind grenzüberschreitende Rechtsgeschäfte alltäglich. Dies wirft die Frage auf, ob eine im Ausland erstellte und beglaubigte Vollmacht in Deutschland gültig ist. Die Antwort darauf findet sich im Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).

Grundsätzlich gilt nach Artikel 11 EGBGB das Prinzip der „Ortsform“ (locus regit actum). Dies bedeutet, dass ein Rechtsgeschäft formell gültig ist, wenn es den Formvorschriften des Staates entspricht, in dem es vorgenommen wurde. Eine im Ausland nach den dortigen Vorschriften korrekt beglaubigte Vollmacht ist demnach in Deutschland grundsätzlich formwirksam.

Wenn ausländische Beglaubigungen nicht ausreichen

Trotz dieses Grundsatzes existieren Ausnahmen. Bei bestimmten Rechtsgeschäften, die ein hohes Maß an Rechtssicherheit erfordern, besteht die herrschende Rechtsmeinung in Deutschland auf einer Beglaubigung nach deutschem Standard oder einer gleichwertigen ausländischen Urkunde. Dies betrifft vor allem Vorgänge mit Eintragung in öffentliche Register.

In diesen Fällen genügt eine einfache ausländische Beglaubigung einer Vollmacht oft nicht. Der Schutz und die Verlässlichkeit der deutschen öffentlichen Register haben hier Vorrang. Die Rechtsprechung, etwa des OLG München (Beschluss vom 15.01.2014, Az. 34 Wx 493/13), verlangt hier eine Beglaubigung durch einen deutschen Notar oder eine als gleichwertig anerkannte Urkunde. Eine Analyse zur Anerkennung ausländischer Notarbeglaubigungen bietet hierzu vertiefte Einblicke.

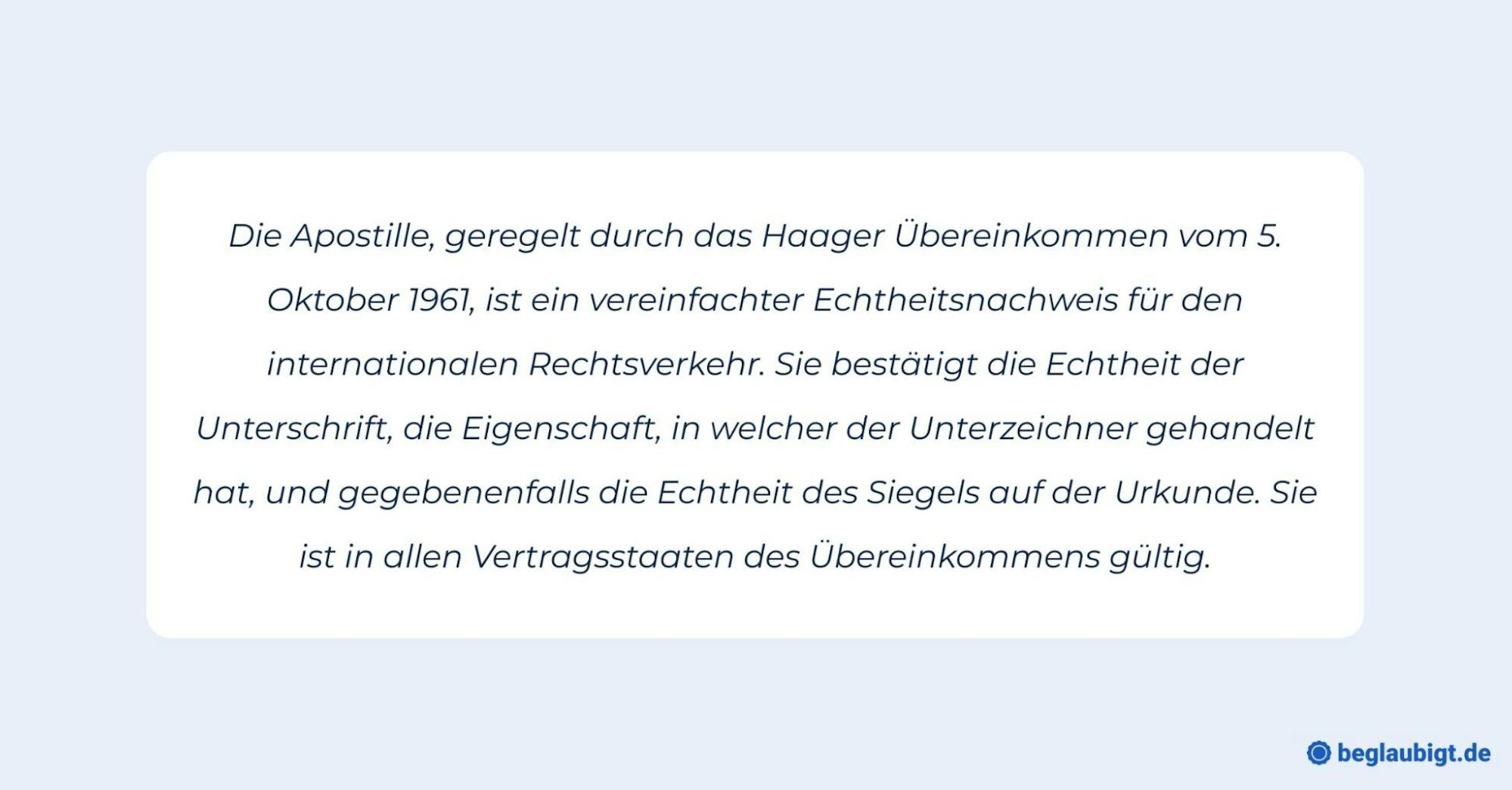

Apostille und Legalisation: Internationale Echtheitsnachweise

Soll umgekehrt eine in Deutschland notariell beglaubigte Urkunde im Ausland verwendet werden, ist oft ein zusätzlicher Schritt erforderlich. Um die internationale Anerkennung zu gewährleisten, muss die deutsche Urkunde entweder mit einer Apostille oder einer Legalisation versehen werden.

Für Staaten, die dem Haager Abkommen nicht beigetreten sind, ist das aufwendigere Verfahren der Legalisation erforderlich. Diese wird durch die diplomatische oder konsularische Vertretung des Ziellandes in Deutschland vorgenommen. Dieser zusätzliche Schritt ist entscheidend, damit die Beglaubigung einer Vollmacht auch jenseits der deutschen Grenzen ihre volle Rechtskraft entfalten kann.

Digitale Beglaubigungsverfahren und ihre Grenzen

Die Digitalisierung hat auch das Notariat erreicht. Ein Meilenstein war das Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) am 1. August 2022. Seitdem sind notarielle Beglaubigungen auch online per Videokommunikation möglich, was Prozesse beschleunigen soll.

Allerdings ist die Beglaubigung einer Vollmacht über diesen digitalen Weg derzeit noch stark eingeschränkt.

Anwendungsbereiche und technische Voraussetzungen

Aktuell konzentriert sich das Online-Verfahren primär auf das Gesellschaftsrecht. Wer Anmeldungen zu den folgenden Registern vornehmen möchte, kann bereits davon profitieren:

- Handelsregister

- Genossenschaftsregister

- Vereinsregister

- Partnerschaftsregister

Beteiligte müssen für solche Vorgänge nicht mehr persönlich in der Kanzlei des Notars erscheinen. Der Online-Prozess stellt jedoch hohe Anforderungen an die Sicherheit, um Identitäten zweifelsfrei zu klären.

Der Notar führt die Beteiligten durch eine gesicherte Videokonferenz. Zur Identifizierung ist die eID-Funktion des deutschen Personalausweises oder eines vergleichbaren ausländischen Identifizierungsmittels unverzichtbar. Zusätzlich wird eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) benötigt, die einer handschriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt ist.

Grenzen des digitalen Verfahrens

Die Vorteile sind Zeitersparnis und Ortsunabhängigkeit. Die Grenzen sind jedoch ebenso klar definiert. Die größte Einschränkung betrifft den allgemeinen zivilrechtlichen Bereich. Eine umfassende Vorsorgevollmacht oder eine allgemeine Zivilrechtsvollmacht kann derzeit noch nicht rein online beglaubigt werden. Die gesetzliche Grundlage in § 40a BeurkG beschränkt das Online-Verfahren explizit auf die Beglaubigung von Unterschriften oder qualifizierten elektronischen Signaturen, die für eine Eintragung in die genannten Register erforderlich sind.

Für diese Dokumente des allgemeinen Rechtsverkehrs bleibt der persönliche Gang zum Notar oder zur Betreuungsbehörde der etablierte und rechtssichere Weg. Die Frage,ob eine Vorsorgevollmacht notariell beglaubigt sein muss, bleibt für die meisten Anwendungsfälle aktuell und erfordert eine sorgfältige Abwägung. Die zukünftige Gesetzgebung wird zeigen, ob die digitalen Möglichkeiten auch für diesen sensiblen Bereich geöffnet werden.

Häufig gestellte Fragen zur Beglaubigung von Vollmachten

Im Umgang mit Vollmachten ergeben sich wiederkehrende Fragen. Nachfolgend finden Sie Antworten auf die häufigsten Anliegen aus der Praxis.

Beglaubigung vs. Beurkundung – Worin besteht der Unterschied?

Die beiden Begriffe werden oft verwechselt, doch ihre rechtliche Bedeutung unterscheidet sich fundamental.

- Bei einer Beglaubigung bestätigt der Notar lediglich die Echtheit der Unterschrift (§ 40 BeurkG). Eine inhaltliche Prüfung der Vollmacht findet nicht statt.

- Eine Beurkundung ist ein weitreichenderer Akt. Hierbei berät der Notar die Beteiligten, klärt sie über die rechtliche Tragweite auf, prüft die Geschäftsfähigkeit und stellt sicher, dass der erklärte Wille juristisch einwandfrei formuliert ist. Der Notar ist für den gesamten Inhalt der Urkunde verantwortlich. Dies bietet ein erheblich höheres Maß an Sicherheit.

Kann eine beglaubigte Vollmacht widerrufen werden?

Ja, eine Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden, solange der Vollmachtgeber geschäftsfähig ist (§ 168 Satz 2 BGB). Die Beglaubigung hat keinen Einfluss auf die Widerruflichkeit. Der Widerruf sollte aus Beweisgründen schriftlich erfolgen. Es ist zudem ratsam, die originale Vollmachtsurkunde zurückzufordern, um eine missbräuchliche Verwendung zu verhindern.

Wie lange ist eine beglaubigte Vollmacht gültig?

Grundsätzlich gilt eine Vollmacht unbefristet, bis sie widerrufen wird, der Zweck erfüllt ist oder eine auflösende Bedingung eintritt. Ein festes Ablaufdatum ist nicht gesetzlich vorgesehen. Sie erlischt nicht automatisch mit dem Tod des Vollmachtgebers, es sei denn, dies wurde explizit festgelegt (siehe post- und transmortale Vollmachten).

Wer darf eine Vollmacht beglaubigen?

Es wird zwischen zwei Arten der Beglaubigung unterschieden:

- Amtliche Beglaubigung: Diese wird von siegelführenden Behörden (z. B. Bürgeramt) durchgeführt. Sie genügt meist zur Bestätigung von Kopien für behördliche Zwecke, jedoch nicht für Unterschriften, die einer öffentlichen Beglaubigung bedürfen.

Öffentliche Beglaubigung: Für Rechtsgeschäfte, die eine Eintragung in öffentliche Register wie das Grundbuch oder das Handelsregister erfordern, ist ausschließlich die Beglaubigung durch einen Notar zulässig. Nur seine Beglaubigung erfüllt die Formvorschriften wie § 29 GBO oder § 12 HGB. Eine Ausnahme bildet die Vorsorgevollmacht, die auch von Betreuungsbehörden beglaubigt werden kann.