Kirchenaustritt in Deutschland: Statistischer Überblick und Trends

Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 639.205 Kirchenaustritte verzeichnet. Im Jahr 2023 lag die Zahl der Kirchenaustritte weiterhin auf hohem Niveau: Rund 402.694 Personen traten aus der Katholischen Kirche aus, während etwa 380.000 Personen die Evangelische Kirche verließen. Obwohl die Austrittszahlen gegenüber dem Rekordjahr 2022 leicht zurückgingen, spiegeln sie weiterhin einen starken Trend wider, der insbesondere durch gesellschaftliche Ereignisse wie die Missbrauchsskandale beeinflusst wurde. Dieser beachtliche Wert spiegelt einen markanten Trend in der deutschen Gesellschaft wider: eine zunehmende Anzahl von Menschen entscheidet sich für den offiziellen Austritt aus der Kirche.

Diese Entwicklung ist nicht nur ein klares Zeichen für sich wandelnde religiöse und weltanschauliche Einstellungen in der Bevölkerung, sondern wirft auch eine wichtige praktische Frage auf: Was kostet der Kirchenaustritt eigentlich?

In diesem Artikel werden wir uns eingehend mit den Kosten des Kirchenaustritts in den verschiedenen Bundesländern beschäftigen und einen Überblick darüber geben, was diese Entscheidung finanziell für die Betroffenen bedeutet.

Jetzt Neu: Beglaubigt.de bietet den Kirchenaustritt an: https://beglaubigt.de/kirchenaustritt

Was kostet der Kirchenaustritt: Rechtlicher Rahmen des Kirchenaustritts

Grundrecht auf Religionsfreiheit (Art. 4 GG) und Kirchenaustritt

Der Kirchenaustritt in Deutschland ist durch das Grundrecht auf Religionsfreiheit, festgelegt in Artikel 4 des Grundgesetzes (GG), abgesichert. Dieser Artikel garantiert jedem Bürger:

- Die Freiheit der Religionsausübung.

- Das Recht, jederzeit aus einer Religionsgemeinschaft auszutreten.

Diese Regelung bildet die rechtliche Grundlage für den Kirchenaustritt und stellt sicher, dass kein Bürger in einer Religionsgemeinschaft gegen seinen Willen festgehalten wird.

Für eine detaillierte Übersicht zu den Kosten und dem Ablauf des Kirchenaustritts empfehlen wir unseren Blogartikel Was kostet der Kirchenaustritt: Kostenübersicht & Schritte zum Austritt.

Unterschiedliche Zuständigkeiten: Standesamt vs. Amtsgericht

Die Zuständigkeiten von Standesämtern und Amtsgerichten in Deutschland sind klar definiert und unterscheiden sich signifikant.

- Standesamt: Das Standesamt ist primär für Personenstandsfälle zuständig. Dies umfasst die Registrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen. Standesämter sind auch für die Ausstellung von Personenstandsurkunden wie Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden verantwortlich. Darüber hinaus bearbeiten sie Namensänderungen, die nicht gerichtlicher Natur sind, und führen Eheschließungen durch.

- Amtsgericht: Amtsgerichte hingegen befassen sich mit einer Vielzahl von rechtlichen Angelegenheiten. Sie sind die erste Instanz in Zivil-, Familien- und Strafsachen. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Bearbeitung von Erbschaftsangelegenheiten, die Durchführung von Zwangsversteigerungen, die Entscheidung in Unterhaltsstreitigkeiten und die Behandlung von Betreuungs- und Vormundschaftsangelegenheiten. Amtsgerichte sind ebenfalls zuständig für Namensänderungen, die aufgrund einer geschlechtsangleichenden Maßnahme erfolgen.

Kosten des Kirchenaustritts: Kosten in verschiedenen Bundesländern

Die Kosten für den Kirchenaustritt in 2025 variieren je nach Bundesland, liegen aber meist zwischen 25 und 35 Euro. In einigen Regionen können Gebühren bis zu 60 Euro anfallen. Beispielsweise erhebt Baden-Württemberg Gebühren von etwa 31 bis 35 Euro, Berlin ca. 30 Euro, während in Brandenburg und Sachsen keine Austrittsgebühren erhoben werden. Die Gebühr dient der Deckung des Verwaltungsaufwands und wird direkt bei der zuständigen Behörde (Standesamt oder Amtsgericht) entrichtet.

- Baden-Württemberg: ca. 31 - 35 Euro

- Bayern: ca. 31 - 35 Euro

- Berlin: ca. 30 Euro

- Brandenburg: keine Gebühr

- Bremen: ca. 25 Euro

- Hamburg: ca. 31 Euro

- Hessen: ca. 25 - 30 Euro

- Mecklenburg-Vorpommern: ca. 10 - 15 Euro

- Niedersachsen: ca. 25 Euro

- Nordrhein-Westfalen: ca. 30 Euro

- Rheinland-Pfalz: ca. 30 Euro

- Saarland: ca. 32 Euro

- Sachsen: keine Gebühr

- Sachsen-Anhalt: keine Gebühr

- Schleswig-Holstein: ca. 25 - 30 Euro

- Thüringen: ca. 25 Euro

Die genannten Gebühren können variieren und sollten zur Sicherheit bei der zuständigen Behörde, in der Regel dem Standesamt oder dem Amtsgericht, erfragt werden.

Ein interessanter Artikel zum Weiterlesen: Lohnt sich Kirchenaustritt finanziell

Gebührenstruktur: Warum kostet es Geld aus der Kirche austreten?

Der Kirchenaustritt ist in Deutschland mit Kosten verbunden, die hauptsächlich auf administrative Gründe zurückzuführen sind. Diese Gebühren decken verschiedene Aspekte des Austrittsprozesses ab:

- Administrativer Aufwand: Der Prozess des Kirchenaustritts erfordert bestimmte administrative Schritte. Dazu gehört die Bearbeitung des Austrittsantrags, die Registrierung des Austritts in offiziellen Verzeichnissen und die Benachrichtigung der betreffenden Kirchengemeinde. Diese Vorgänge benötigen Arbeitszeit und Ressourcen der zuständigen Behörden.

- Personalkosten: Die Bearbeitung von Austrittsanträgen erfolgt in der Regel durch Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung, insbesondere bei Standesämtern oder Amtsgerichten. Die dabei erhobenen Gebühren dienen der Deckung der Verwaltungskosten, insbesondere der personellen Aufwendungen, die mit der Durchführung dieser behördlichen Leistungen verbunden sind.

- Verwaltungsgebühren: In Deutschland sind Verwaltungsgebühren ein übliches Mittel, um die Kosten für öffentliche Dienstleistungen zu decken. Der Kirchenaustritt fällt unter diese Kategorie, weshalb Gebühren erhoben werden.

- Föderale Struktur: Die unterschiedlichen Gebühren in den Bundesländern spiegeln auch die föderale Struktur Deutschlands wider. Da die Bundesländer in bestimmten Bereichen eigenständige Regelungen treffen können, führt dies zu Variationen in den Verwaltungsgebühren.

Was muss ich zahlen, wenn ich aus der Kirche austrete?

Beim Kirchenaustritt fallen je nach Bundesland unterschiedliche Gebühren an, die meist zwischen 25 und 60 Euro liegen. Die genaue Höhe richtet sich nach der zuständigen Behörde – meist dem Standesamt oder Amtsgericht. So verlangen beispielsweise Bayern und Nordrhein-Westfalen eine Gebühr von etwa 30 Euro, während in Hamburg oder Bremen bis zu 60 Euro fällig werden können.

In einigen Bundesländern wie Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt ist der Kirchenaustritt sogar gebührenfrei.

Da die Gebühren von den Bundesländern individuell festgelegt werden und sich ändern können, empfiehlt sich vor dem Austritt eine aktuelle Nachfrage bei der zuständigen Behörde.

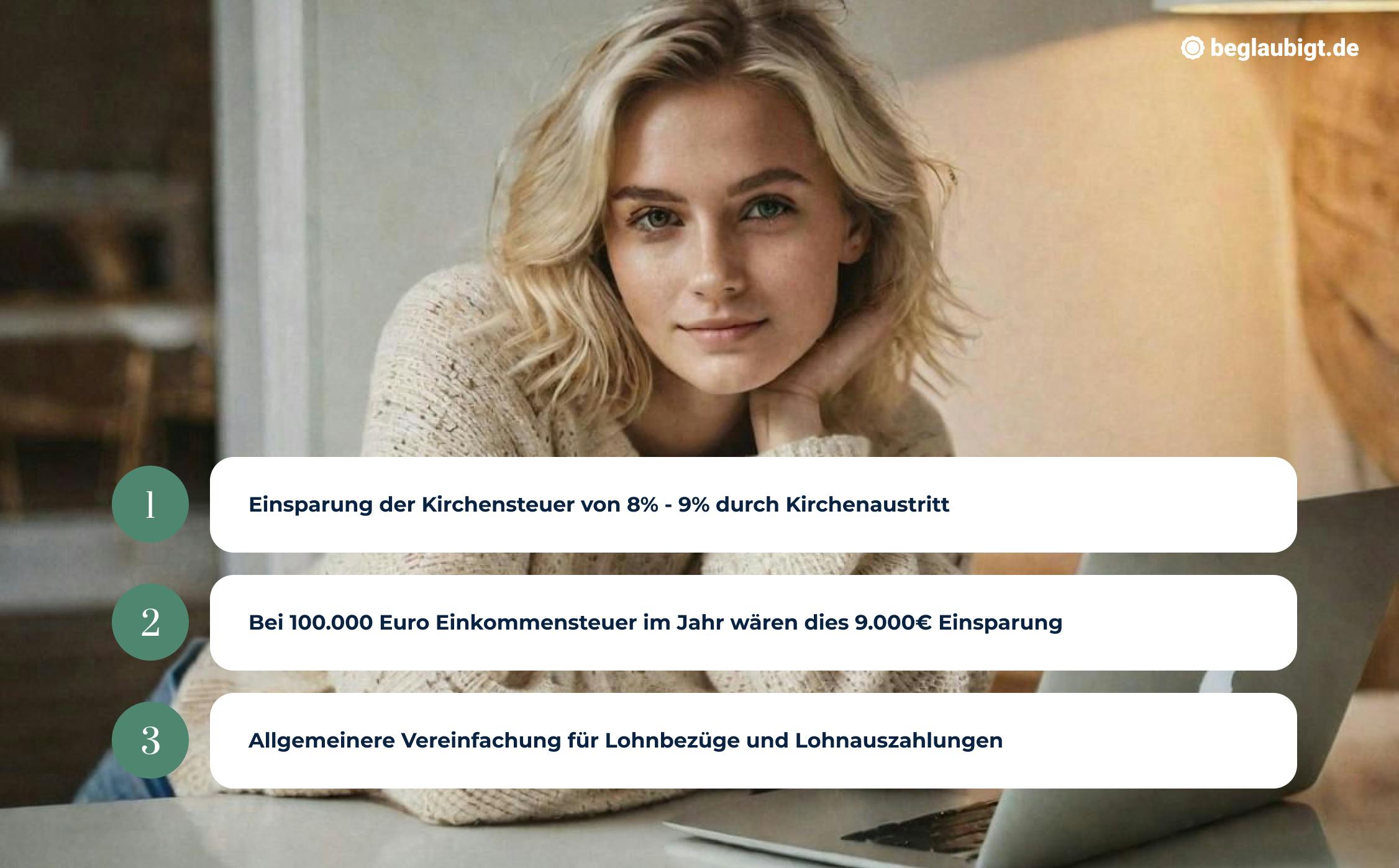

Neben der einmaligen Austrittsgebühr entfallen nach dem Kirchenaustritt auch die laufenden Zahlungen der Kirchensteuer (meist 8–9% der Einkommensteuer), was für viele Austretende eine spürbare finanzielle Entlastung bedeutet.

Genauere Einblicke erfahren Sie im folgenden Artikel: Was muss ich tun wenn ich aus der Kirche austreten will

Hat man mehr Geld, wenn man aus der Kirche austritt?

Der Austritt aus der Kirche führt in Deutschland zum Wegfall der Kirchensteuerpflicht, einer bedeutenden finanziellen Belastung für viele Mitglieder. Die Kirchensteuer beträgt in Bayern und Baden-Württemberg 8% der Einkommensteuer, in allen anderen Bundesländern 9% und wird direkt vom Finanzamt einbehalten.

Wichtig ist jedoch, dass der Kirchenaustritt auch nicht-finanzielle Folgen haben kann. So schränken viele Kirchen die Teilnahme an bestimmten Sakramenten und kirchlichen Zeremonien für Nichtmitglieder ein, was für gläubige Menschen eine bedeutende Rolle spielen kann.

Unterschiede und Schwankungen der Gebühren für den Kirchenaustritt

Die Variabilität der Gebühren kann durch verschiedene Ursachen erklärt werden:

Lokale Gesetzgebung: Die Gebührensätze werden von den Bundesländern individuell bestimmt.

Administrativer Aufwand: Differenzen im Verwaltungsaufwand können zu abweichenden Gebühren führen.

Rechtliche Vorgaben: Änderungen in der Gesetzgebung können Einfluss auf die Gebührenhöhe nehmen.

Härtefallregelungen und Ermäßigungen

In Deutschland gibt es für den Kirchenaustritt bestimmte Härtefallregelungen und Ermäßigungen, die in folgenden Situationen greifen:

- Geringes Einkommen und Sozialleistungen: Personen mit geringem Einkommen oder Empfänger von Sozialleistungen können oft Ermäßigungen oder Befreiungen von den Austrittsgebühren beantragen.

- Schüler, Studierende und Auszubildende: Diese Gruppen können unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls von reduzierten Gebühren oder Befreiungen profitieren.

Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und erfordern in der Regel einen entsprechenden Nachweis der finanziellen Situation.

Auswirkungen auf spezielle Gruppen (z.B. Hartz IV-Empfänger)

Für spezielle Gruppen wie Hartz IV-Empfänger gelten in manchen Bundesländern besondere Regelungen:

- Befreiung von Gebühren: In einigen Bundesländern können Hartz IV-Empfänger von der Zahlung der Austrittsgebühren befreit werden.

- Antragsverfahren: Diese Befreiung muss in der Regel beim zuständigen Standesamt oder Amtsgericht beantragt werden, wobei entsprechende Nachweise über den Bezug von Hartz IV vorzulegen sind.

Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass der Kirchenaustritt auch für finanziell benachteiligte Personen möglich ist.

Praxisbeispiele und Umsetzung der Regelungen

In der Praxis zeigt sich, dass die Umsetzung dieser Regelungen je nach Region und Behörde variieren kann. Einige Beispiele:

- Berlin: Hier können Empfänger von Sozialleistungen eine Gebührenbefreiung beantragen, indem sie ihre Leistungsbescheide vorlegen.

- Bayern: In Bayern ist eine Ermäßigung der Gebühren möglich, jedoch sind die Anforderungen und der Prozess strenger definiert.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie die lokalen Verwaltungen die Härtefallregelungen interpretieren und anwenden. Es empfiehlt sich für Betroffene, sich vorab bei der zuständigen Behörde zu informieren, um die spezifischen Anforderungen und Verfahrensweisen für eine mögliche Gebührenbefreiung oder -ermäßigung zu verstehen.